„ESG-Strategie Herausforderungen“ – dieser Begriff bringt auf den Punkt, was aktuell viele Unternehmen der Immobilienwirtschaft bewegt. Der Druck wächst: Gesetzgeber, Investoren und Banken verlangen Transparenz, Nachhaltigkeit und konkrete ESG-Maßnahmen. Die EU-Taxonomie, die neue Berichtspflicht nach CSRD sowie die wachsende Bedeutung von ESG-Ratings wie ECORE, GRESB oder BREEAM stellen Bestandshalter, Entwickler und Asset Manager vor immense Herausforderungen. Die große Frage: Wie lässt sich eine ESG-Strategie im Immobilienbestand wirksam, wirtschaftlich und regelkonform umsetzen?

Gerade in der Immobilienbranche zeigt sich, dass ESG kein abstraktes Nachhaltigkeitslabel mehr ist, sondern zu einem echten Werttreiber – oder Risiko – wird. Wer nicht frühzeitig handelt, riskiert perspektivisch Wertverluste, Zugangsprobleme zu Finanzierung oder Nachteile bei Transaktionen. Und doch scheitert die Umsetzung in der Praxis oft an immer gleichen Pain Points.

Bei ECOPLAN begleiten wir seit Jahren Akteure der Immobilienbranche bei der strategischen Neuausrichtung ihrer Bestände – mit besonderem Fokus auf energetische Sanierungen. Aus dieser Erfahrung heraus zeigen wir in diesem Beitrag die fünf häufigsten ESG-Herausforderungen – und wie man ihnen strukturiert begegnet.

1. ESG-Regularien: Komplex, unklar, überfordernd

Ein zentraler Stolperstein liegt in der fehlenden Übersicht über die regulatorischen Anforderungen. Die EU-Taxonomie verlangt eine klare ökologische Klassifizierung von Gebäuden, die CSRD verpflichtet zur ESG-Berichterstattung, und Banken orientieren sich zunehmend an „grünen“ Investitionskriterien. Doch was davon gilt für mein Portfolio? Welche Immobilien sind betroffen? Und was genau bedeutet ESG-Konformität in der Praxis?

Genau hier herrscht oft Unsicherheit. Vielen Immobilienunternehmen fehlt ein strukturiertes Vorgehen, um die Relevanz einzelner ESG-Vorgaben auf das eigene Portfolio zu übertragen. Die Lösung: Eine ESG-Gap-Analyse schafft Transparenz über die aktuelle Ausgangslage und priorisiert Handlungsfelder. Dabei zeigt sich regelmäßig: Energetische Sanierungen sind einer der wirkungsvollsten und messbarsten ESG-Hebel im Bestand – insbesondere zur Erfüllung der „E“-Kriterien.

2. Datenlücken im Bestand: ESG scheitert oft an der Realität der Immobilien

Ohne valide Daten ist jede ESG-Strategie ein Blindflug. Doch genau hier liegt eine der größten Schwächen vieler Immobilienunternehmen: Der Bestand ist häufig nicht systematisch erfasst, Energieverbräuche fehlen, CO₂-Emissionen sind nur geschätzt, Sanierungsstände unklar. Gerade bei älteren Bestandsgebäuden ist die Datenlage oft katastrophal.

Um ESG-Ziele zu definieren, Sanierungsbedarfe zu priorisieren und Förderungen zu nutzen, braucht es jedoch belastbare Informationen. Die Lösung ist der Aufbau eines digitalen Gebäudekatasters – idealerweise kombiniert mit einer 3D-Bestandserfassung und der Integration von Energieausweisen, Betriebskosten und Lebenszyklusanalyse. Nur auf dieser Basis lässt sich eine fundierte ESG-Roadmap erstellen, die konkrete Sanierungsmaßnahmen – von Wärmedämmung bis Wärmepumpe – sinnvoll priorisiert.

3. Wirtschaftlichkeit: ESG wird als Kostenfalle wahrgenommen

Einer der häufigsten Pain Points: ESG-Maßnahmen – insbesondere energetische Sanierungen – gelten als teuer und schwer finanzierbar. Viele Eigentümer zögern, weil sie die Wirtschaftlichkeit nicht nachvollziehen können oder befürchten, Investitionen nicht refinanzieren zu können.

Dabei zeigt sich in der Praxis: Richtig geplant und professionell begleitet, lassen sich energetische Maßnahmen wirtschaftlich tragfähig umsetzen – oft mit staatlicher Förderung, steuerlicher Begünstigung oder durch Wertsteigerung am Markt. Zudem können strategische Maßnahmen wie Dachaufstockungen zur Schaffung neuen Wohnraums genutzt werden, um bestehende Sanierungsmaßnahmen zu querfinanzieren. So wird ESG nicht zur Kostenfalle, sondern zur wirtschaftlichen Chance.

4. ESG ist „Chefsache“ – bleibt aber oft liegen

Ein weiterer Stolperstein ist die fehlende Verankerung von ESG im Tagesgeschäft. ESG wird als wichtig erkannt – bleibt aber oft ein Thema für Reports und Präsentationen, ohne operativ umgesetzt zu werden. Die Verantwortung ist nicht klar zugewiesen, ESG-Know-how fehlt in der Organisation, und operative Maßnahmen werden verschoben.

Hier braucht es klare Zuständigkeiten, internes Wissen und externe Unterstützung. ESG muss in die Prozesse der Bestandshaltung, Projektentwicklung und Baumaßnahmen integriert werden. Als Planungsbüro begleiten wir Immobilienunternehmen nicht nur technisch, sondern auch strategisch: von der internen Prozessgestaltung über Schulungen bis zur Umsetzung konkreter Projekte – immer mit Fokus auf CO₂-Reduktion, Energieeffizienz und Werterhalt.

5. ESG-Ratings: Kein Standard, viele Anforderungen

Besonders im institutionellen Umfeld wird ESG zunehmend zum Bewertungskriterium. Doch das ESG-Rating-Dickicht ist unübersichtlich: Während GRESB, ECORE, DGNB und BREEAM teils unterschiedliche Bewertungssysteme anwenden, fehlen verbindliche Vorgaben für Bestandshalter. Das erschwert nicht nur die Umsetzung, sondern auch die Vergleichbarkeit von Ergebnissen.

Die Lösung: Unternehmen sollten sich auf wenige etablierte Standards konzentrieren und daraus ein eigenes, konsistentes ESG-Scoring-System entwickeln. Grundlage dafür sind belastbare Daten, eine strukturierte Dokumentation – und eine sichtbare Verbesserung durch konkrete Maßnahmen. Gerade energetische Sanierungen bieten hier einen messbaren Hebel: Sie wirken sich direkt auf Energiekennwerte, CO₂-Bilanzen und das Investment-Rating aus – und sind damit der Schlüssel für ESG-Erfolg im Gebäudebestand.

Fazit: ESG braucht Strategie – und Sanierung

Für die Immobilienbranche ist ESG kein kurzfristiger Trend, sondern ein strategischer Imperativ. Die Herausforderungen sind vielfältig – von regulatorischer Unsicherheit über Datenmangel bis zu wirtschaftlichen Fragen. Doch alle Pain Points lassen sich strukturiert lösen – wenn man weiß, wo man ansetzen muss.

Energetische Sanierungen bilden dabei das Fundament einer erfolgreichen ESG-Strategie. Sie bieten nicht nur unmittelbare ökologische Vorteile, sondern auch langfristige wirtschaftliche Stabilität – sei es durch höhere ESG-Ratings, geringere Betriebskosten oder Werterhalt.

Bei ECOPLAN begleiten wir Eigentümer, Bestandshalter und Projektentwickler mit fundierter Fachplanung, individueller Beratung und strategischer Umsetzung. Ob Sanierungsfahrplan, CO₂-Bilanzierung oder Nachverdichtung zur Refinanzierung – wir liefern Lösungen, die wirken.

In vielen deutschen Städten fehlt Wohnraum – das ist längst kein neues Problem mehr. Die Frage ist vielmehr: Wie kann dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden, ohne neue Flächen zu versiegeln?

Eine Antwort liefert die Dachaufstockung: ein effizienter, nachhaltiger und städtebaulich sinnvoller Weg, bestehende Gebäude intelligent zu erweitern.

🏗️ Gemeinsam mit der öffentlichen Hand – für die Stadt von morgen

In der vergangenen Woche hat ECOPLAN die Begehung eines neuen Projekts durchgeführt:

Zusammen mit einem öffentlichen Bauherrn planen wir die Aufstockung eines Bestandsgebäudes, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Die Maßnahme ist Teil einer übergeordneten Strategie zur urbanen Nachverdichtung – und zugleich ein Beispiel dafür, wie Bauen im Bestand und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.

🌿 Nachhaltige Nachverdichtung statt Flächenverbrauch

Der große Vorteil von Dachaufstockungen liegt auf der Hand:

- Keine zusätzliche Bodenversiegelung

- Bestehende Infrastruktur wird weitergenutzt

- Energieeffiziente Sanierung kann integriert werden

- Neue Wohneinheiten entstehen dort, wo Menschen leben wollen

Gerade öffentliche Bauherren nehmen hier eine Vorbildfunktion ein – und ECOPLAN bringt das nötige technische, planerische und energetische Know-how mit, um solche Projekte sicher, wirtschaftlich und zukunftsorientiert umzusetzen.

🔧 Die Sanierung gleich mitdenken

Ein weiterer Vorteil: Dachaufstockungen lassen sich hervorragend mit energetischen Sanierungen kombinieren.

Beim aktuellen Projekt wird bereits in der Vorplanung geprüft, wie der Bestand energetisch verbessert werden kann – beispielsweise durch neue Dämmung, moderne Heiztechnik oder PV-Anlagen auf dem neu geschaffenen Dach.

So entsteht nicht nur mehr Wohnraum – sondern auch ein effizienterer Gebäudebestand, der den Anforderungen von morgen entspricht.

🤝 ECOPLAN als Partner für komplexe Aufstockungsprojekte

Als erfahrenes Planungsbüro wissen wir, dass Dachaufstockungen technische, rechtliche und gestalterische Herausforderungen mit sich bringen.

Doch genau hier liegt unsere Stärke:

- Generalplanung aus einer Hand

- Modulbauweise möglich für schnelle Umsetzung

- Berücksichtigung von Brandschutz, Statik, TGA & Nachhaltigkeit

- Optimale Schnittstellenkoordination mit öffentlichen Stellen

🚀 Fazit: Über den Dächern entsteht Zukunft

Das neue Projekt markiert den nächsten Schritt in unserer Mission, energetisch sinnvolle, sozial verantwortungsvolle und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die Wohnraumnot zu realisieren.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem öffentlichen Partner – und darauf, Wohnraum dort zu schaffen, wo er gebraucht wird: mitten in der Stadt.

Wer heute energetisch sanieren möchte, steht schnell vor einer scheinbar unüberwindbaren Mauer: Förderformulare, Nachweise, neue Richtlinien – und dann auch noch explodierende Kosten. Obwohl der Wille zur Sanierung da ist, fehlt vielen Hausbesitzern der Durchblick. Doch woran genau scheitert es?

1. Das Förderdickicht: BAFA, KfW & Co. – wer steigt da noch durch?

Zahlreiche Programme wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sollen Eigentümer motivieren. In der Praxis führt die Vielfalt jedoch eher zu Verwirrung:

- Muss ich zuerst den iSFP erstellen lassen oder kann ich direkt eine Maßnahme beantragen?

- Welche Maßnahme wird aktuell wie hoch gefördert?

- Was ist mit den neuen Boni oder den sich ständig ändernden Konditionen?

Die Realität: Viele Eigentümer geben auf, bevor sie angefangen haben – zu komplex, zu langwierig, zu wenig verlässlich.

2. Bürokratie und Genehmigungsstau: Sanieren mit Formular statt mit Hammer

Ein weiteres Hindernis ist die deutsche Bürokratie. Vom Bauantrag über die Denkmalschutzprüfung bis zur Einzelmaßnahme – kaum etwas geht ohne langwierige Abstimmungen.

Gerade in Städten sind Maßnahmen wie Dämmung oder der Tausch der Heizungsanlage an enge Vorgaben geknüpft. Gleichzeitig fehlen oft klare Ansprechpartner, Zuständigkeiten verschieben sich, Anträge verzögern sich.

Ergebnis: Zeitverlust, Frust – und manchmal das komplette Scheitern der Maßnahme.

3. Kostenexplosion: Material, Handwerker, Energieberatung

Hinzu kommen die massiv gestiegenen Kosten:

- Baustoffe wie Dämmmaterial oder Fenster sind teurer denn je

- Fachkräfte sind knapp und kostenintensiv

- Energieberater und Fachplaner sind notwendig – aber ebenfalls ausgebucht

Ein durchdachter Sanierungsfahrplan und eine Förderung können hier zwar helfen – aber nur, wenn man die Hürden überwindet.

4. Ohne Plan kein Fortschritt: Warum viele Sanierungen an der Organisation scheitern

Viele Eigentümer starten zu unkoordiniert in die Sanierung. Wer keine Fachbegleitung hat, verliert schnell den Überblick oder lässt Chancen auf Fördermittel ungenutzt. Ein Beispiel:

- Wer eine Wärmepumpe installiert, ohne den hydraulischen Abgleich vorzunehmen, riskiert schlechtere Effizienz

- Wer einen iSFP erstellen lässt, aber nicht nutzt, verzichtet auf Bonusförderungen

✅ Unser Ansatz: Entlastung statt Bürokratiewahnsinn

Bei ECOPLAN begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich – vom individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) über die Fördermittelbeantragung bis zur technischen Umsetzung.

Unser Vorteil:

- Wir kennen alle Programme (BAFA, KfW, iSFP, kommunale Förderung)

- Wir planen wirtschaftlich sinnvoll und individuell

- Wir kümmern uns um die Antragsstellung und Kommunikation mit Behörden

Denn energetisch sanieren darf keine Zumutung sein – sondern ein nachhaltiger Mehrwert für Eigentümer, Umwelt und den Wert der Immobilie. Nehmen Sie gerne für ein individuelles Beratungsgespräch Kontakt auf.

Energieeffizienzklasse für Gebäude

Die Energieeffizienzklasse für Gebäude ist mittlerweile ein zentrales Thema, wenn es um den Immobilienwert, die Betriebskosten und Nachhaltigkeit geht. Sie gibt Eigentümern, Käufern und Mietern eine wichtige Orientierung darüber, wie viel Energie eine Immobilie verbraucht und welche Kosten langfristig zu erwarten sind. Gerade im Zuge energetischer Sanierungen spielt die Verbesserung der Energieeffizienzklasse eine entscheidende Rolle.

1. Was ist überhaupt eine Energieeffizienzklasse?

Die Energieeffizienzklasse beschreibt, wie energieeffizient ein Gebäude im Verhältnis zu seiner Größe genutzt wird. Sie ist vergleichbar mit den Labels, die Sie von Haushaltsgeräten kennen. Durch die Klassifizierung in Buchstaben von A+ bis H wird der energetische Zustand eines Gebäudes auf einen Blick sichtbar.

Die Einstufung erfolgt in der Regel auf Basis des Energieverbrauchs pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr, gemessen in kWh/m²a. Diese Angabe findet sich im Energieausweis, der für die meisten Gebäude verpflichtend ist.

2. Was bedeuten die einzelnen Buchstaben?

Die Energieeffizienzklassen reichen von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient). Je besser die Klasse, desto geringer ist der Energiebedarf und damit auch die laufenden Kosten für Heizung, Warmwasser und Kühlung.

Hier eine Übersicht in einer Infografik:

3. Wer muss die Energieeffizienzklasse ermitteln?

Für die Ermittlung der Energieeffizienzklasse ist ein qualifizierter Energieberater oder Architekt zuständig. Er erstellt den Energieausweis, in dem die Energieeffizienzklasse ausgewiesen wird. Eigentümer, die ihr Gebäude verkaufen oder neu vermieten möchten, sind verpflichtet, diesen vorzulegen.

Für Neubauten und nach umfassenden Sanierungen ist der Energieausweis ohnehin Pflicht. Bei bestehenden Gebäuden ist er spätestens dann erforderlich, wenn das Gebäude verkauft oder vermietet werden soll.

4. Wie wird die Klasse berechnet?

Die Berechnung erfolgt durch einen standardisierten Vergleich des berechneten oder gemessenen Energiebedarfs (bzw. -verbrauchs) mit Referenzwerten. Man unterscheidet:

- Bedarfsausweis: basiert auf einer technischen Analyse von Gebäudehülle und Anlagentechnik.

- Verbrauchsausweis: basiert auf den tatsächlichen Energieverbrauchswerten der letzten Jahre.

Ein niedriger Wert in kWh/m²a bedeutet eine hohe Energieeffizienz. Neben der Gebäudehülle spielen auch Heiztechnik, Lüftung und Warmwasserbereitung eine entscheidende Rolle.

5. Welche Vorteile entstehen durch eine energetische Sanierung?

Eine energetische Sanierung zielt darauf ab, die Energieeffizienzklasse zu verbessern – und das lohnt sich mehrfach:

(Infografik oben eingebunden: Vorteile einer energetischen Sanierung, dargestellt in den ECOPLAN-CI-Farben)

Zusammengefasst bringt eine Sanierung:

- Wertsteigerung der Immobilie: Immobilien mit besserer Energieeffizienzklasse sind gefragter und erzielen höhere Preise.

- Geringere Energiekosten: Eine bessere Dämmung und moderne Technik senken den Verbrauch spürbar.

- Fördermöglichkeiten: Staatliche Förderprogramme reduzieren die Investitionskosten erheblich.

- Mehr Wohnkomfort: Durch weniger Zugluft und stabilere Temperaturen.

- Beitrag zum Klimaschutz: Weniger CO₂-Ausstoß bedeutet nachhaltiger leben.

Fazit: Jetzt die Energieeffizienz Ihres Gebäudes verbessern

Eine energetische Sanierung ist nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch eine Investition in den Wert und Komfort Ihrer Immobilie. Wir von ECOPLAN begleiten Sie dabei von der Bestandsaufnahme bis zur Fertigstellung – inklusive Beratung zu passenden Fördermitteln.

Digitale Bestandserfassung mit 3D-Scanner – das klingt zunächst nach Hightech, ist aber längst ein unverzichtbares Werkzeug moderner Gebäudeplanung. Gerade wenn es um energetische Sanierungen geht, ist eine präzise Aufnahme des Ist-Zustandes von Gebäuden der erste und wichtigste Schritt. Eine ungenaue oder lückenhafte Bestandsaufnahme führt schnell zu Fehlplanungen, Kostensteigerungen und Verzögerungen. Mit einem 3D-Laserscanner lassen sich Gebäude bis ins kleinste Detail digital erfassen und anschließend als sogenannte Punktwolke auswerten. Wir haben uns daher bereits in 2020 dazu entschieden einen eigenen 3D-Laserscanner zu benutzen.

Doch was bedeutet das genau? Und warum ist diese Technologie so entscheidend, wenn es um die Zukunftsfähigkeit Ihrer Immobilie und die Umsetzung von energetischen Maßnahmen geht?

Was ist eine Punktwolke?

Eine Punktwolke ist das digitale Ergebnis der Bestandserfassung mit einem 3D-Scanner. Dabei fährt der Laserscanner das Gebäude – innen und außen – ab und erfasst Millionen von Messpunkten. Jeder Punkt enthält präzise Koordinaten (x, y, z) im Raum. Zusammengesetzt ergeben diese Punkte ein detailreiches 3D-Modell Ihres Gebäudes.

Im Vergleich zu klassischen Aufmaßen per Hand bietet die Punktwolke:

✅ Höhere Präzision: Abweichungen von nur wenigen Millimetern sind messbar.

✅ Zeitersparnis: Vor Ort wird deutlich schneller gearbeitet.

✅ Vollständigkeit: Auch komplizierte Geometrien, Leitungen oder Schächte werden erfasst.

✅ Zukunftsfähigkeit: Das Modell kann für spätere Maßnahmen immer wieder genutzt werden.

Warum ist das für energetische Sanierungen so wichtig?

Gerade bei energetischen Sanierungen müssen viele Faktoren exakt bekannt sein: Wandstärken, Fensterflächen, Dachaufbauten oder die Position technischer Installationen. Nur so können Dämmmaßnahmen, Fenstertausch oder neue Heizsysteme präzise geplant und umgesetzt werden.

Ein Beispiel aus unserer Praxis bei ECOPLAN: Bei der Sanierung eines Altbaus konnten wir dank der digitalen Punktwolke bereits in der Planungsphase Wärmebrücken identifizieren und die Platzierung neuer Leitungen optimieren. So ließen sich nicht nur Kosten sparen, sondern auch spätere Probleme bei der Ausführung vermeiden.

Wir alle kennen das Problem: Bestandsunterlagen sind oft unvollständig oder fehlen ganz. Das kann den späteren Bauablauf erheblich beeinträchtigen und führt nicht selten zu teuren Überraschungen.

Dank der 3D-Punktwolke und eines zusätzlich erstellten digitalen Rundgangs können sich unsere Mitarbeiter schon frühzeitig und jederzeit virtuell im Gebäude bewegen – ganz ohne jedes Mal vor Ort sein zu müssen. Das spart nicht nur Zeit und Reisekosten, sondern erleichtert auch die Abstimmung in der Planungsphase erheblich.

Weitere Vorteile der digitalen Bestandserfassung mit 3D-Scanner

- Einfache Kollaboration: Architekten, Fachplaner und Energieberater arbeiten auf derselben Datengrundlage.

- Simulationen: Thermische Simulationen oder Verschattungsanalysen können direkt auf Basis des 3D-Modells erstellt werden.

- Dokumentation: Der Bestand ist für spätere Umbauten oder Prüfungen sauber dokumentiert.

Auch komplexere Formen können so leicht erfasst und in Grundrisse verwandelt werden.

Warum ECOPLAN Ihr Partner für die digitale Bestandsaufnahme ist

Wir bei ECOPLAN verbinden technische Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung in der energetischen Gebäudesanierung. Unser Ziel ist es, Ihre Immobilie fit für die Zukunft zu machen – ökologisch und wirtschaftlich. Die digitale Bestandserfassung mit 3D-Scanner bildet dabei das Fundament für unsere Konzepte.

Möchten Sie mehr erfahren? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir beraten Sie gerne, wie auch Ihr Gebäude von dieser Technologie profitieren kann.

Die EU-Gebäuderichtlinie ist aktuell eines der meistdiskutierten Themen im Bereich Bauen und Sanieren. Sie legt den Grundstein für die zukünftige Klimastrategie Europas und hat direkten Einfluss auf Eigentümer, Investoren und Bauherren. Wer sich jetzt informiert und handelt, kann langfristig nicht nur Kosten sparen, sondern auch den Wert seiner Immobilie sichern oder steigern.

Was steckt hinter der EU-Gebäuderichtlinie?

Die „EU-Gebäuderichtlinie“ (kurz: EPBD = Energy Performance of Buildings Directive) ist eine europäische Vorgabe, die bereits seit 2002 existiert und regelmäßig angepasst wird. Ihr Ziel: Den Energieverbrauch von Gebäuden EU-weit massiv zu reduzieren und so das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

Die neueste Überarbeitung sieht vor, dass:

- Alle neuen Gebäude spätestens ab 2030 klimaneutral sein müssen.

- Wohngebäude schrittweise höhere energetische Standards erfüllen müssen.

- Bis 2050 der gesamte Gebäudebestand klimaneutral werden soll.

Damit werden energetische Sanierungen mehr denn je zur Pflicht – und zur Chance.

Was bedeutet das konkret für Eigentümer?

Vor allem für Besitzer älterer Gebäude ist die EU-Gebäuderichtlinie relevant. Geplant ist, dass Gebäude mit sehr schlechter Energiebilanz (z. B. Effizienzklassen G und F) bis 2030 bzw. 2033 auf ein besseres Niveau gebracht werden müssen. Das kann umfassen:

- Fassadendämmungen,

- Austausch von Fenstern,

- moderne Heiztechnik (z. B. Wärmepumpe),

- Photovoltaikanlagen,

- hydraulischer Abgleich und mehr.

Diese Maßnahmen sind nicht nur Teil der EU-Vorgaben, sondern auch Schlüssel zur Kostenreduzierung durch sinkende Heiz- und Betriebskosten.

Zusammenhang zu energetischen Sanierungen

Energetische Sanierungen stehen damit noch stärker im Fokus. Sie helfen nicht nur, die Anforderungen der EU-Gebäuderichtlinie zu erfüllen, sondern auch langfristig:

- Energiekosten deutlich zu senken,

- Fördermittel zu sichern,

- den Immobilienwert zu steigern.

Bei ECOPLAN unterstützen wir Eigentümer dabei, individuelle Sanierungsfahrpläne zu entwickeln, Kosten- und Nutzenanalysen zu erstellen und die Maßnahmen baulich umzusetzen. So lassen sich gesetzliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig nachhaltige Werte schaffen.

Fazit: Jetzt vorbereiten und profitieren

Die EU-Gebäuderichtlinie wird den Gebäudemarkt in Europa massiv beeinflussen. Wer sich rechtzeitig mit energetischen Sanierungen auseinandersetzt und sein Gebäude zukunftsfähig macht, spart langfristig Geld, schützt die Umwelt und vermeidet drohende Sanktionen bei Nichterfüllung.

Wir bei ECOPLAN begleiten Sie gerne auf diesem Weg – von der ersten Beratung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung.

Quellen

- Bundesregierung zur EU-Gebäuderichtlinie

- European Commission – Energy Performance of Buildings Directive

BAFA-Einzelmaßnahmen vs. KfW-Effizienzhaus – diese Frage stellt sich vielen Eigentümern, die über eine energetische Sanierung nachdenken. Denn die Entscheidung für das richtige Förderprogramm hat nicht nur Auswirkungen auf die Finanzierung, sondern bestimmt auch, wie tiefgreifend und nachhaltig die Modernisierung Ihres Gebäudes ausfällt.

1️⃣ Was ist die BAFA-Einzelmaßnahmen-Förderung?

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) beim BAFA richtet sich an Eigentümer, die gezielt einzelne Maßnahmen zur energetischen Verbesserung durchführen möchten. Dazu zählen u.a.:

- Austausch der Heizung (z. B. Gasheizung raus, Wärmepumpe rein)

- Dämmung von Dach, Außenwänden oder Kellerdecken

- Einbau neuer Fenster und Türen

- Optimierung bestehender Heizungsanlagen (Hydraulischer Abgleich)

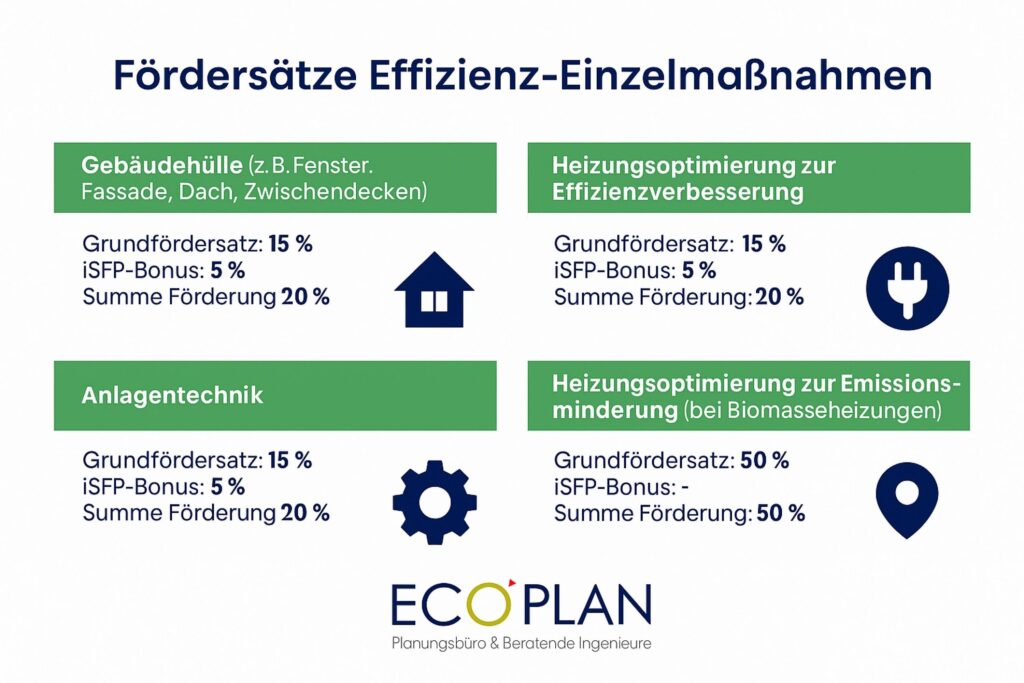

💶 Förderhöhe:

Je nach Maßnahme und Effizienzstandard erhalten Sie 15–20 % Zuschuss. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erhöht sich der Fördersatz sogar um 5 %-Punkte.

👉 Vorteil:

Flexibel, auch bei Teilsanierungen möglich und oft schnell umzusetzen.

👉 Nachteil:

Keine ganzheitliche Sanierung – somit langfristig häufig nicht das volle Einsparpotenzial erreichbar.

2️⃣ Was ist die KfW-Effizienzhaus-Förderung?

Die KfW-Förderung (BEG WG) unterstützt Eigentümer, die ihr Gebäude zum Effizienzhaus-Standard sanieren. Hierbei wird das gesamte Gebäude betrachtet, inklusive aller relevanten Bauteile und der Anlagentechnik.

- Förderfähige Standards: z. B. Effizienzhaus 85, 70, 55 oder 40

- Kombination mehrerer Maßnahmen verpflichtend

- Förderung als zinsgünstiger Kredit mit Tilgungszuschuss (bis zu 45 % bei Effizienzhaus 40 EE)

💶 Förderhöhe:

Deutlich höher als bei Einzelmaßnahmen, da die Gesamtmaßnahme betrachtet wird. Beispiel: Bei einem Effizienzhaus 55 können bis zu 30–45 % Tilgungszuschuss auf den Kreditbetrag möglich sein.

👉 Vorteil:

Maximale Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie und langfristig geringe Betriebskosten.

👉 Nachteil:

Planungsintensiv, höhere Investitionskosten und längere Bauzeit.

3️⃣ Was passt besser? BAFA-Einzelmaßnahmen oder KfW-Effizienzhaus?

Unser Tipp von ECOPLAN:

- Wenn Sie schrittweise sanieren wollen (z. B. erst die Heizung, später Fenster & Dach), dann ist die BAFA-Förderung die richtige Wahl.

- Planen Sie hingegen eine umfassende Sanierung, z. B. bei einem in die Jahre gekommenen Gebäude, lohnt es sich, gleich den KfW-Standard anzustreben. Sie profitieren langfristig von höheren Einsparungen und einer nachhaltigen Wertsteigerung Ihrer Immobilie.

Wir beraten Sie gerne, welche Förderstrategie für Ihre Immobilie sinnvoll ist. So holen Sie das Maximum für Ihre energetische Sanierung heraus! Treten Sie gerne mit uns in Kontakt.

Neue EU-Regeln für ESG-Investments verändern aktuell massiv den Markt – und das betrifft nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch Immobilienbesitzer direkt. Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung (ESG) sind keine reinen Schlagworte mehr. Sie werden durch neue Vorgaben der EU verbindlich und haben erhebliche Auswirkungen auf den Immobiliensektor. Doch was genau bedeutet das für Eigentümer und Investoren? Und wie kann eine energetische Sanierung dabei helfen, Risiken zu vermeiden und Chancen optimal zu nutzen?

Was steckt hinter den neuen EU-ESG-Vorgaben?

Die EU hat mit ihrer Taxonomie-Verordnung, der Offenlegungsverordnung (SFDR) und neuen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die Grundlagen gelegt, die Kapitalströme verstärkt in nachhaltige Projekte lenken sollen. Immobilien müssen künftig klar dokumentieren können, wie nachhaltig sie sind.

Das bedeutet konkret für Immobilien:

- Bei Finanzierungen und Investments wird verstärkt geprüft, ob Gebäude ESG-konform sind.

- Banken müssen in ihren Kreditbüchern Nachhaltigkeitsrisiken bewerten.

- Auch die CO₂-Bilanz und Energiekennzahlen eines Gebäudes fließen in die Bewertung ein.

Warum ist das für Eigentümer wichtig?

Auch private oder gewerbliche Immobilienbesitzer werden damit indirekt in die Pflicht genommen. Wer seine Immobilien zukunftsfähig halten oder verkaufen will, muss sicherstellen, dass sie ESG-Kriterien erfüllen.

Das betrifft insbesondere:

- Energetische Standards: Gebäude mit hohem Energieverbrauch verlieren an Wert und werden schwerer zu finanzieren.

- CO₂-Emissionen: Der CO₂-Preis steigt kontinuierlich – ineffiziente Gebäude verursachen immer höhere Betriebskosten.

- Nachhaltigkeitsberichte: Auch kleinere Bestandshalter müssen in Zukunft häufiger ESG-Informationen bereitstellen, zum Beispiel bei der Kreditvergabe.

Wie kann eine energetische Sanierung helfen?

Eine energetische Sanierung ist der entscheidende Hebel, um ESG-Anforderungen zu erfüllen. Maßnahmen wie:

- Wärmedämmung (Fassade, Dach, Kellerdecke),

- Austausch ineffizienter Heizsysteme (z. B. Gas gegen Wärmepumpe),

- Installation von PV-Anlagen oder

- hydraulischer Abgleich

sorgen dafür, dass Gebäude fit für die Zukunft werden. Gleichzeitig reduzieren sie Energiekosten und CO₂-Emissionen – zwei zentrale Punkte in jedem ESG-Scoring.

Wann lohnt sich eine Sanierung?

Die Investition amortisiert sich oft schneller als gedacht:

- Durch geringere Heiz- und Betriebskosten.

- Wertsteigerung bei Vermarktung und Beleihung.

- Zugang zu günstigeren Krediten oder Förderprogrammen.

Unser Fazit für Immobilienbesitzer

Die neuen EU-Regeln sind kein vorübergehender Trend, sondern Teil einer klaren Strategie, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Wer jetzt auf eine energetische Sanierung setzt, stellt sein Gebäude nicht nur nachhaltig auf, sondern bleibt auch bei Finanzierung, Vermietung und Verkauf wettbewerbsfähig.

👉 Wir von ECOPLAN unterstützen Sie dabei mit:

- der Bestandsaufnahme Ihres Gebäudes,

- einem klar strukturierten Sanierungsfahrplan,

- Fördermittelberatung und

- der kompletten Planung und Steuerung Ihrer energetischen Maßnahmen.

Sprechen Sie uns an – gemeinsam sichern wir die Zukunft Ihrer Immobilie.

ETS-2 und CO2-Preise energetische Sanierung

Kaum ein Thema beschäftigt die Immobilienwirtschaft derzeit so sehr wie steigende CO₂-Preise. Mit der Einführung des ETS-2-Systems auf EU-Ebene und dem nationalen Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) wird klar: Die Kosten für den CO₂-Ausstoß werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Eigentümer und Mieter müssen sich auf deutlich höhere Betriebskosten einstellen – es sei denn, sie handeln jetzt. Energetische Sanierungen sind der Schlüssel, um steigenden Belastungen zu begegnen und langfristig wirtschaftlich zu bleiben.

Die historische Entwicklung des CO₂-Preises

Die CO₂-Bepreisung ist kein neues Instrument. In Deutschland startete 2021 der nationale CO₂-Preis für Gebäude und Verkehr. Er begann bei 25 €/t CO₂ und ist bereits auf 45 €/t CO₂ im Jahr 2025 festgelegt. Parallel steigt der europäische CO₂-Preis (EU ETS), der zunächst nur Industrie und Strom betraf, jetzt aber durch das ETS-2 ab 2027 auch Gebäude und Verkehr umfasst.

Prognose: Wo geht die Reise hin?

- Kurzfristig (bis 2026): Der nationale Preis steigt weiter auf ca. 55–65 €/t CO₂.

- Mittelfristig (ETS-2 ab 2027): Experten erwarten hier Marktpreise zwischen 80–150 €/t CO₂, je nach Angebots- und Nachfragesituation der Zertifikate.

- Langfristig (bis 2035): Studien prognostizieren sogar Werte von über 200 €/t CO₂, um die Klimaziele zu erreichen.

Welche Implikationen hat das für Eigentümer und Mieter?

- Direkte Heizkostensteigerung: Für eine typische Gasheizung in einem Mehrfamilienhaus könnten die Mehrkosten pro Wohnung allein durch den CO₂-Preis bis 2030 auf 400–600 € pro Jahr steigen.

- Wertverlust unsanierter Immobilien: Höhere Nebenkosten senken die Attraktivität – Mietinteressenten und Käufer bevorzugen zunehmend energieeffiziente Immobilien.

- Regulatorischer Druck: Mit der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) kommen Verschärfungen, z. B. durch Mindestanforderungen an die Energieeffizienzklasse.

Welche Maßnahmen sind jetzt wirksam?

Um steigende CO₂-Kosten zu kompensieren, gibt es verschiedene Hebel:

1. Gebäudehülle dämmen

- Fassaden-, Dach- und Kellerdeckendämmung reduzieren den Heizbedarf drastisch.

- Einsparungen: bis zu 30% Heizkosten.

- Amortisation: je nach Maßnahme zwischen 10 und 15 Jahren, bei steigenden CO₂-Preisen oft schneller.

2. Heizung modernisieren

- Wärmepumpen ersetzen Gas- und Ölkessel, CO₂-Kosten entfallen nahezu.

- Einsparungen: bis zu 70% Heizkosten (bei PV-Unterstützung).

- Amortisation: oft 10–12 Jahre, Förderungen verkürzen dies zusätzlich.

3. PV-Anlagen und Solarthermie

- Strom selbst erzeugen oder Warmwasser unterstützen.

- Entlastet das Budget bei gleichzeitig steigenden Strompreisen.

4. Hydraulischer Abgleich & neue Thermostate

- „Low Hanging Fruits“ mit kurzer Amortisation (2–4 Jahre).

Wann lohnt sich das?

Ein Rechenbeispiel:

- Bei einer CO₂-Bepreisung von 150 €/t CO₂ verursacht ein unsaniertes MFH mit 150 kWh/m²a (ca. 30.000 l Gas/Jahr) zusätzliche CO₂-Kosten von ca. 7.000 €/Jahr.

- Eine energetische Sanierung (auf z. B. 60 kWh/m²a) spart hier rund 4.000 €/Jahr nur bei CO₂ – ohne die eingesparten Brennstoffkosten.

Das bedeutet: Mit steigenden Preisen verkürzt sich die Amortisationszeit deutlich.

Sollten auch Sie interesse an einer energetischen Sanierung haben, freuen wir uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten.

Welche Heizung ist am günstigsten? Ein Vergleich der Heizungsarten inklusive Herstellungskosten und Zukunftskosten

Eyphrase: „Welche Heizung ist am günstigsten?“ – diese Frage stellen sich aktuell viele Eigentümer, die über eine energetische Sanierung nachdenken.

Die Wahl des Heizsystems beeinflusst nicht nur die Investitionskosten beim Einbau, sondern auch Ihre laufenden Kosten über Jahrzehnte hinweg. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise, drohender Rohstoffknappheit und verschärfter CO₂-Abgaben ist es wichtig, zukunftsfähig zu planen.

Als Planungsbüro für energetische Sanierungen beraten wir von ECOPLAN Sie umfassend, damit Sie die optimale Entscheidung für Ihr Gebäude treffen.

Die wichtigsten Heizungsarten im Überblick

Wir vergleichen hier die gängigsten Heizsysteme in Deutschland:

- Gasheizung

- Ölheizung

- Wärmepumpe

- Pelletheizung (Holz)

- Fernwärme

Dabei betrachten wir:

- Herstellungskosten (Anschaffung & Installation)

- Laufende Betriebskosten

- Zukunftstrends: Rohstoffverfügbarkeit & CO₂-Abgaben

1. Gasheizung: günstig in der Anschaffung, teuer in der Zukunft

Herstellungskosten:

Gas-Brennwertheizungen sind relativ günstig. Einbau inkl. Gerät, Speicher & Anschluss kostet oft nur 8.000 bis 12.000 €.

Laufende Kosten:

Aktuell (2025) liegt der Gaspreis bei ca. 10-12 ct/kWh, stark schwankend durch geopolitische Lage.

Zukunft:

- Gas ist ein fossiler Rohstoff mit unsicherer Versorgung.

- CO₂-Preis steigt (aktuell ~45 €/t CO₂, langfristig Richtung 100 €).

- Laut EU-Klimaplan werden fossile Heizungen langfristig unattraktiv.

👉 Fazit: Wer heute auf Gas setzt, kauft sich mögliche Preisexplosionen & CO₂-Strafen ein.

2. Ölheizung: hoher CO₂-Ausstoß und Auslaufmodell

Herstellungskosten:

Ähnlich wie Gas, ca. 9.000 bis 13.000 €, zusätzlich Kosten für Tankerneuerung.

Laufende Kosten:

Ölpreis stark volatil, aktuell ca. 11-14 ct/kWh.

Zukunft:

- CO₂-Preis trifft Öl noch härter.

- Viele Kommunen verbieten in Zukunft Ölheizungen bei Neubau oder Sanierung.

- Hohe Wartungskosten (Tankprüfung, Reinigung).

👉 Fazit: Ölheizungen sind ein Auslaufmodell. Wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll.

3. Wärmepumpe: teuer in der Anschaffung, aber zukunftssicher

Herstellungskosten:

Je nach System (Luft-Wasser, Sole-Wasser) 15.000 bis 35.000 €, inkl. Erdarbeiten.

Laufende Kosten:

- Sehr effizient: 1 kWh Strom erzeugt ~3-4 kWh Wärme.

- Strompreis aktuell ~30 ct/kWh, aber Fördertarife möglich.

- Keine CO₂-Abgaben, da elektrisch.

Zukunft:

- Mit Ökostrom nahezu klimaneutral.

- Staat fördert Wärmepumpen stark (>25% Zuschuss möglich).

- Keine Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen.

👉 Fazit: Wärmepumpen sind die Heizart der Zukunft, besonders bei energetisch sanierten Gebäuden.

4. Pelletheizung: klimafreundlich, aber Platzbedarf & Rohstofffrage

Herstellungskosten:

20.000 bis 35.000 €, inkl. Lagerraum / Silos.

Laufende Kosten:

- Pellets ca. 8-10 ct/kWh.

- Weniger Preisschwankungen als Öl/Gas.

Zukunft:

- Holz ist nachwachsend, aber Waldflächen begrenzt.

- Risiko: steigende Nachfrage + Nachhaltigkeitsdiskussion.

👉 Fazit: Für größere Gebäude oft interessant, aber bei knappen Lagerflächen oder kleiner Leistung überdimensioniert.

5. Fernwärme: regional stark unterschiedlich

Herstellungskosten:

Anschluss oft günstig (1.000 – 5.000 €), wenn Netz vorhanden.

Laufende Kosten:

Sehr abhängig vom Anbieter. In manchen Städten günstig, in anderen teuer.

Zukunft:

- CO₂-freie Fernwärme im Ausbau, aber noch nicht überall Standard.

- Teilweise fossil gespeist -> Unsicherheit bei CO₂-Preis.

👉 Fazit: Wenn regional CO₂-arm und günstig verfügbar, eine solide Lösung. Sonst unsicher.

Vergleich: Was ist unterm Strich am günstigsten?

Rohstoffpreise & CO₂ – das unterschätzte Risiko

Viele Eigentümer achten beim Kauf nur auf Anschaffungskosten. Doch künftig wird der Betrieb entscheidend teurer, wenn fossile Brennstoffe eingesetzt werden:

- Gas und Öl: CO₂-Preis von aktuell ~45 €/t steigt laut EU-Plänen auf bis zu 100 €/t. Das verteuert Heizkosten um ca. 2-4 ct/kWh.

- Pellets: bislang CO₂-neutral, aber wachsende Nachfrage kann Preise treiben.

- Strom: wird langfristig tendenziell günstiger, wenn Erneuerbare ausgebaut sind.

Daher ist es wichtig, jetzt bei der Heizung auf langfristige Planung und Klimaneutralität zu setzen.

Energetische Sanierung: Der größte Hebel für günstige Heizkosten

Ganz gleich, welche Heizung Sie wählen: Eine energetische Sanierung (Dämmung, Fenster, Heizungsoptimierung) reduziert den Bedarf drastisch. So können Sie auch kleinere Wärmepumpen einsetzen und sparen bei jedem Heizsystem massiv.

ECOPLAN plant und begleitet Ihre Sanierung von A bis Z. Unser Ziel: Ihr Gebäude fit machen für die Zukunft – und für niedrige Heizkosten. Treten Sie für eine individuelle Beratung gerne mit uns in Kontakt.

In einer Zeit, in der digitale Tools immer wichtiger werden, eröffnet die KI in der Bildbearbeitung für Architekten völlig neue Möglichkeiten. Von der Visualisierung von Entwürfen bis hin zur Dokumentation von Baufortschritten – künstliche Intelligenz (KI) verändert, wie Architekten arbeiten, präsentieren und planen. Doch was hat das mit energetischen Sanierungen zu tun? Eine ganze Menge.

Warum Architekten heute auf KI setzen sollten

Architektur lebt von Bildern. Ob für Bauherren, Investoren oder Behörden: Visualisierungen sind das Herzstück jeder Präsentation. Sie machen komplexe Ideen greifbar und vermitteln schon früh, wie ein Projekt später einmal aussieht.

Hier spielt KI eine zentrale Rolle. Moderne Bildbearbeitungstools mit KI-Unterstützung können:

- Entwurfsvisualisierungen realistisch rendern und automatisch an Licht- und Wetterverhältnisse anpassen.

- Gebäude in bestehende Umgebungen fotorealistisch integrieren (z. B. bei Aufstockungen oder Fassadensanierungen).

- Mängelbilder automatisch analysieren, um energetische Schwachstellen aufzuzeigen.

- Historische Fassaden rekonstruieren, indem alte Pläne und Fotos kombiniert werden.

Gerade für Architekten, die sich auf energetische Sanierungen spezialisiert haben, ist das ein riesiger Vorteil: So lassen sich Sanierungsvarianten oder Dämmsysteme direkt im Bild darstellen und mit dem Bestand vergleichen.

Beispiele für KI-Tools in der Bildbearbeitung für Architekten

Um diese Möglichkeiten zu nutzen, braucht es die richtigen Tools. Hier einige der spannendsten Anwendungen, die besonders für Architekten und energetische Sanierungen interessant sind:

🔍 Lumion mit KI-Feature

Lumion ist bereits ein Standard für Architekten. Durch KI-gestützte Material- und Lichterkennung werden Texturen und Umgebungsbedingungen automatisch realistisch angepasst. Gerade bei Sanierungen kann man hier Bestandsgebäude fotorealistisch darstellen und verschiedene Dämm- oder Fensterszenarien simulieren.

🏗 Midjourney & DALL·E

Diese generativen Bild-KI-Tools eignen sich hervorragend, um aus Fotos neue Varianten zu erstellen. Zum Beispiel kann man bestehende Gebäude mit unterschiedlichen Fassadenfarben oder PV-Anlagen visualisieren. Gerade im Bestand ein unschlagbarer Vorteil.

🖼 Adobe Photoshop mit KI („Generative Fill“)

Photoshop bietet mittlerweile KI-Funktionen, die fehlende Gebäudeteile ergänzen oder ganze Texturen verändern. Ideal, wenn z. B. historische Fassaden oder unterschiedliche Dämmputzvarianten visualisiert werden sollen.

📑 DocuSketch oder HoloBuilder

Diese Tools setzen KI ein, um Baustellenaufnahmen automatisch zu sortieren, zu taggen und sogar zu vermessen. Gerade bei der Dokumentation energetischer Maßnahmen spart das enorm Zeit.

KI für Visualisierung und Überzeugungskraft in der Beratung

Die größte Herausforderung bei energetischen Sanierungen ist oft nicht die Technik, sondern die Überzeugung des Eigentümers. Visualisierungen sind hier entscheidend. Dank KI können wir bei ECOPLAN verschiedene energetische Maßnahmen nicht nur erklären, sondern direkt zeigen, wie sie sich optisch und funktional auswirken.

Das stärkt das Vertrauen und beschleunigt die Entscheidungsprozesse – ein echter Mehrwert für Eigentümer und Investoren.

Fazit: Warum Architekten und Bauherren jetzt auf KI setzen sollten

Die KI in der Bildbearbeitung für Architekten ist weit mehr als ein Marketingtrend. Sie erleichtert die Arbeit, macht Planungen anschaulicher und unterstützt insbesondere energetische Sanierungsprojekte. Eigentümer erhalten dadurch eine klare Vorstellung davon, was sie erwartet – optisch, funktional und energetisch.

👉 Wenn Sie darüber nachdenken, Ihr Gebäude energetisch zu sanieren oder Ihre Immobilienstrategie zukunftssicher aufzustellen, sprechen Sie uns gerne an. Bei ECOPLAN verbinden wir modernste KI-Technologien mit jahrzehntelanger Erfahrung in Planung und energetischer Sanierung. Wir freuen uns darüber, wenn Sie mit uns in Kontakt treten würden.

Wussten Sie, dass deutschlandweit über 270.000 neue Wohneinheiten allein durch die bessere Nutzung von Dachflächen entstehen könnten? Dies ergab die Deutschlandstudie “Mehr Wohnraum im Dach” von Leaftech.

Die angespannte Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt ist bekannt: In vielen Städten und Ballungsräumen reicht das Angebot an Wohnraum längst nicht mehr aus, um der stetig wachsenden Nachfrage zu begegnen. Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten weiter, sodass laut Studien mittlerweile 14 % der Haushalte mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen. Der Druck, Lösungen zu finden, wächst.

Eine der effizientesten Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln, liegt sprichwörtlich über unseren Köpfen: die Aufstockung und der Ausbau bestehender Dächer. Die aktuelle Deutschlandstudie „Mehr Wohnraum im Dach“ zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial hier schlummert. Bundesweit lassen sich rund 272.000 zusätzliche Wohneinheiten auf mehr als 77.000 Gebäuden realisieren – und das meist dort, wo der Wohnraumbedarf am größten ist.

Doch Dachaufstockungen bieten noch weit mehr als nur Platz für neue Wohnungen: Sie lassen sich optimal mit einer energetischen Sanierung des Bestands kombinieren. Gerade wenn Dächer neu aufgebaut oder ausgebaut werden, ist es technisch und wirtschaftlich sinnvoll, gleich eine verbesserte Dämmung, moderne Fenster und eine energieeffiziente Haustechnik zu integrieren. So wird nicht nur der Wohnraum erweitert, sondern auch die CO₂-Bilanz des Gebäudes nachhaltig verbessert. Förderungen wie die BEG-Programme der KfW und BAFA unterstützen solche Projekte mit attraktiven Zuschüssen.

Warum gerade jetzt auf Dachaufstockungen setzen?

- Keine zusätzliche Flächenversiegelung: Durch Aufstockungen nutzen wir bestehende Gebäude effizienter, ohne Naturflächen zu bebauen.

- Hoher Bedarf trifft auf hohes Potenzial: Die Studie zeigt, dass die größten Potenziale genau dort liegen, wo auch die Mietmärkte am angespanntesten sind – in Städten wie München, Frankfurt, Hamburg oder Berlin.

- Synergie mit energetischer Sanierung: Eine Dachaufstockung bietet den idealen Anlass, um das gesamte Gebäude energetisch zu ertüchtigen – ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität.

- Starke Wirtschaftlichkeit: Neue Dachwohnungen lassen sich meist zu höheren Mieten vermieten, während Bestandsgebäude durch die Modernisierung an Wert gewinnen.

Für wen ist dieses Thema besonders relevant?

- Wohnungsgenossenschaften & -unternehmen, die ihre Bestände zukunftsfähig machen wollen

- Kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die auf knappen Grundstücksmärkten bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen

- Private Bestandshalter, die sowohl den Wert ihres Gebäudes steigern als auch Energiekosten und Emissionen reduzieren wollen

Unser Beitrag: Dachaufstockung und energetische Sanierung aus einer Hand

Bei ECOPLAN beraten und begleiten wir Sie von der ersten Potenzialanalyse bis zur fertigen Umsetzung. Mit unserem integralen Planungsansatz prüfen wir nicht nur die statischen und architektonischen Möglichkeiten einer Aufstockung, sondern betrachten gleichzeitig die sinnvolle Integration von energetischen Sanierungsmaßnahmen. So entsteht ein nachhaltiges Gesamtkonzept, das sowohl den Wohnraumbedarf deckt als auch die Klimaziele erfüllt.

Sie möchten wissen, ob auch Ihr Gebäude für eine Aufstockung geeignet ist? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die Ihre Immobilie fit für die Zukunft macht. Treten Sie gerne mit uns in Kontakt:

Die Studie findet ihr unter dem folgenden Link: https://www.leaftech.eu/Deutschlandstudie_Mehr_Wohnraum_im_Dach.pdf

Grüne Außenanlagen erhöhen nicht nur die Lebensqualität – sie sind ein zentraler Baustein jeder energetischen Sanierung.

Im Rahmen eines umfassenden Projekts zur Aufwertung bestehender Wohnanlagen haben wir für einen unserer genossenschaftlichen Partner die Außenanlage vollständig neugestaltet. Ziel war es, durch gezielte Begrünung und ein modernes Regenwassermanagement nicht nur den Wohnkomfort zu verbessern, sondern zugleich die Voraussetzungen für eine Außenanlage energetische Sanierung zu schaffen. Die Gestaltung von Außenräumen ist längst mehr als reine Landschaftsarchitektur – sie ist ein integraler Bestandteil nachhaltiger Bestandsentwicklung.

🌿 Mehr Grün, mehr Klimaschutz

Durch die Neustrukturierung der Freiflächen wurde ein deutlich größerer Anteil an durchlässiger Fläche geschaffen. Die neu eingesetzten Pflanzen – darunter klimaresiliente Stauden, insektenfreundliche Wiesen und Schatten spendende Gehölze – tragen dazu bei, das Mikroklima positiv zu beeinflussen. Dies wirkt sich nicht nur auf das Wohlbefinden der Bewohner*innen aus, sondern hat auch energetische Vorteile: reduzierte Oberflächentemperaturen, geringere Hitzebelastung auf Fassaden und ein verbessertes Umfeld für haustechnische Anlagen.

💧 Regenwasser als Ressource: Wasserhaltung mit Wirkung

Ein zentrales Element war die Integration eines innovativen Wasserhaltungssystems. Durch Mulden, Rigolen und gezielte Versickerungsflächen wird Regenwasser auf dem Gelände gehalten und ökologisch genutzt. Das schützt nicht nur vor Überflutung bei Starkregen, sondern trägt zur Grundwasserneubildung bei und reduziert den Wärmeinseleffekt – ein klarer Mehrwert für zukunftsfähige Wohnquartiere.

🏗️ Außenanlagen als Teil energetischer Sanierungsstrategien

Die Außenanlage energetische Sanierung ist ein oft unterschätzter Hebel für Effizienz, Nachhaltigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit. Eine gut durchdachte Freiraumplanung reduziert nicht nur den Energiebedarf durch natürliche Verschattung und Verdunstung, sondern unterstützt auch die Gebäudetechnik durch Entlastung und Temperaturregulierung. Damit ist die Aufwertung von Außenanlagen ein wesentlicher Bestandteil ganzheitlicher Sanierungskonzepte.

Fazit: Funktion, Gestaltung und Nachhaltigkeit im Einklang

Mit diesem Projekt setzen wir ein Zeichen für nachhaltige Entwicklung im Bestand. Außenräume werden hier zum aktiven Bestandteil energetischer Sanierungsstrategien – ökologisch durchdacht, sozial aufgewertet und ökonomisch sinnvoll. ECOPLAN begleitet Genossenschaften und Wohnungsunternehmen dabei ganzheitlich – von der Planung bis zur Umsetzung.

Schneller-Bauen-Gesetz – mit diesem als „Bau-Turbo“ bekannten Gesetzespaket hat die Bundesregierung im Juni 2025 eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um den Wohnungsbau in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Durch vereinfachte Genehmigungsverfahren und befristete Sonderregeln im Baugesetzbuch (BauGB) soll schneller gebaut, nachverdichtet oder aufgestockt werden deutschlandfunk.de. Das Gesetz („Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“) gilt zunächst bis Ende 2030 und steht in direktem Zusammenhang mit energetischen Sanierungen im Gebäudebestand, da es insbesondere die Aufstockung und Modernisierung bestehender Gebäude erleichtert. Im Folgenden analysieren wir die konkreten Maßnahmen des Bau-Turbos, die Auswirkungen auf energetische Sanierungen und Dachaufstockungen, besonders im Holzbau, die Chancen und Herausforderungen für privatwirtschaftliche Bauträger und Wohnungsgenossenschaften sowie die Einbindung von Kommunen und Landesbauordnungen.

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) stellt im Juni 2025 auf einer Baustelle in Berlin den Wohnungsbau-Turbo vor. Das Bundeskabinett hat den entsprechenden Gesetzentwurf am 18. Juni 2025 beschlossen bmwsb.bund.de. Mit dem Schneller-Bauen-Gesetz sollen Kommunen Wohnungsprojekte schneller genehmigen können, um der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken.

Geplante Maßnahmen des Schneller-Bauen-Gesetzes („Bau-Turbo“)

Das Schneller-Bauen-Gesetz enthält mehrere Änderungen im BauGB, die befristet bis 31. Dezember 2030 gelten. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

- Neuer § 246e BauGB – Befristete Abweichung vom Planungsrecht: Gemeinden können per Bau-Turbo von bauplanungsrechtlichen Vorschriften abweichen. Entscheidet sich eine Kommune dafür, können zusätzliche Wohnungen bereits nach einer zweimonatigen Prüfung durch die Gemeinde – ohne Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans – zugelassen werdenbmwsb.bund.de. Durch Neubau, Umbau oder Umnutzung lässt sich so zügig neuer Wohnraum schaffen. Diese Sonderregelung (§ 246e, auch „Bau-Turbo-Paragraf“) ist bis Ende 2030 befristetbmwsb.bund.de.

- § 31 Abs. 3 BauGB – Mehr Wohnraum trotz Bebauungsplan: Im Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplans darf nun mehr Wohnbebauung realisiert werden, als der Plan ursprünglich vorsieht. Gemeinden können also ganze Straßenzüge pragmatisch nachverdichten – etwa durch zusätzliche Geschosse (Aufstockungen), Anbauten oder das Bauen in zweiter Reihe auf Hintergrundstückenbmwsb.bund.de. So entsteht neuer Wohnraum, ohne lange auf Planänderungen zu warten.

- § 34 Abs. 3b BauGB – Lockerungen im unbeplanten Innenbereich: In Innenbereichen ohne Bebauungsplan können jetzt ebenfalls neue Wohngebäude errichtet werden, selbst wenn sie sich nicht in die bestehende Umgebung einfügenbmwsb.bund.de. Bisher musste Neubau im unbeplanten Innenbereich sich an der umliegenden Bebauung orientieren; diese Vorgabe wird temporär gelockert, um Nachverdichtung zu erleichtern.

- Außenbereich behutsam öffnen: Auch im bislang weitgehend tabuisierten Außenbereich (§ 35 BauGB, außerhalb zusammenhängender Ortslagen) soll unter Auflagen einfacher Wohnraum geschaffen werden könnenbmwsb.bund.de. Erlaubt wird dies nur in räumlichem Zusammenhang mit bestehenden Siedlungen und unter Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaschutz (Stichwort Flächensparsamkeit)bmwsb.bund.de. Ziel ist es, weiteres Bauland bereitzustellen, ohne großflächig neue Baugebiete zu entwickeln.

- Lärmschutz flexibel handhaben: Um gemischte Quartiere zu erleichtern, dürfen Gemeinden bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne von strengen Immissionsrichtwerten (Lärmschutzauflagen) abweichenbmwsb.bund.de. Konkret können Kommunen künftig niedrigere Anforderungen an Schallschutzmaßnahmen festsetzen, solange alternative innovative Lärmschutzlösungen eingesetzt werdenbmwsb.bund.de. Dadurch wird mehr Wohnbebauung in der Nähe von Gewerbebetrieben möglich, ohne jedes Projekt durch hohe Lärmschutz-Auflagen unwirtschaftlich zu machen.

- Schutz von Mietwohnungen verlängert: Zur Wohnraumsicherung enthält der Entwurf auch eine Verlängerung des sogenannten Umwandlungsschutzes. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt bleibt die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen bis Ende 2030 stark eingeschränktbmwsb.bund.de. Dieses seit 2021 geltende Verbot wird um fünf Jahre verlängert, um Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützenbmwsb.bund.de.

Diese Maßnahmen sollen die oft langwierigen Planungsverfahren drastisch verkürzen. So kann anstelle eines jahrelangen Bebauungsplan-Verfahrens nun innerhalb von zwei Monaten Baurecht geschaffen werdenbmwsb.bund.de. Laut Bauministerin Verena Hubertz verkürzt sich die Planungszeit damit im Idealfall „von durchschnittlich fünf Jahren auf zwei Monate“baulinks.de. Die schnelleren Verfahren entlasten Verwaltungen, Bürger und Unternehmen – nach Regierungsangaben um über 2,5 Milliarden Euro jährlichzdfheute.de. Wichtig ist: Die Gemeinden entscheiden jeweils selbst, ob sie den Bau-Turbo anwenden. Die kommunale Zustimmung bleibt Voraussetzung für jedes Vorhaben, das von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machtbmwsb.bund.de.

Auswirkungen auf energetische Sanierungen und Aufstockungen im Bestand

Die Neuerungen des Schneller-Bauen-Gesetzes betreffen vor allem Bauvorhaben im Bestand – also Umbauten, Erweiterungen oder Aufstockungen bestehender Gebäude. Gerade hier liegt ein direkter Zusammenhang mit energetischen Sanierungen: Wenn Gebäude aufgestockt oder durch Anbauten erweitert werden, bietet sich die Gelegenheit, gleichzeitig eine energetische Modernisierung durchzuführen. Beispielsweise kann bei einer Dachaufstockung das bestehende Dachgeschoss gedämmt und auf den neuesten energetischen Stand gebracht werden, oder bei einer Umnutzung eines Altbaus in Wohnraum wird oft die Heizungs- und Dämmtechnik mit erneuert. Durch den Bau-Turbo entfallen bürokratische Hürden, die solche Maßnahmen bislang verzögert haben – Sanierungs- und Ausbauprojekte im Bestand können also schneller umgesetzt werden, was auch der Energieeffizienz des Gebäudebestands zugutekommt.

Aufstockung und Modernisierung im Bestand: Durch zusätzliche Geschosse und vorgefertigte Bauelemente (hier Fassadenelemente an einem Gerüst) lassen sich Bestandsgebäude verdichten. Solche Bauprojekte bieten die Chance, zugleich eine energetische Sanierung des Altbestands (Dämmung, neue Haustechnik) vorzunehmen, da Gerüste und Bauarbeiten ohnehin anfallen.

Allerdings fokussiert das Schneller-Bauen-Gesetz primär auf die Schaffung von neuem Wohnraum. Energetische Sanierungsmaßnahmen an sich werden von diesem Gesetz nicht direkt gefördert oder vereinfacht. Die geltenden energetischen Standards – etwa die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – bleiben unverändert bestehen und müssen auch bei Bau-Turbo-Projekten eingehalten werden. So ist beispielsweise bei einer Aufstockung weiterhin die Wärmedämmung für das neue Dach verpflichtend nach GEG umzusetzen. Dennoch: Indem der Bau-Turbo Nachverdichtungen attraktiver macht, steigt die Bereitschaft von Eigentümern, in bestehende Gebäude zu investieren – und damit oft auch in die Energieeffizienz. Viele Wohnungsunternehmen verfolgen das Modell, eine Dachaufstockung zur Quersubventionierung einer Sanierung zu nutzen: Die Einnahmen aus neuen Dachwohnungen können die Kosten einer Fassadendämmung oder Heizungsmodernisierung im selben Gebäude mittragen.

Ein weiterer Punkt: Einige Bundesländer flankieren den Bau-Turbo mit eigenen Regeln, die speziell energetische Sanierungen und Ausbauten im Bestand erleichtern. So hat Berlin Ende 2024 ein eigenes Schneller-Bauen-Gesetz erlassen, das unter anderem die Bauordnung anpasst. Für die Umnutzung rechtmäßig errichteter Bestandsgebäude in Wohnraum wurde dort die Pflicht gestrichen, alle Bauteile an aktuelles Recht anzupassen (etwa Abstandsflächen oder Brandschutz an Bestandswänden)berlin.de. Ebenso wurden Dachausbau und Aufstockung erleichtert, indem Anforderungen an tragende, aussteifende und abschließende Bauteile herabgesetzt wurdenberlin.de. Solche Erleichterungen reduzieren den technischen und finanziellen Aufwand, was Sanierungen im Altbau für Bauträger und Genossenschaften interessanter macht. Klimaschutz-Organisationen merken an, dass eine echte Sanierungsoffensive im Bestand nötig ist, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichenbaulinks.de. Sie begrüßen zwar Ansätze zur Nachverdichtung, kritisieren jedoch, dass der aktuelle Bau-Turbo vor allem Neubau fördert und fordern einen gleichwertigen „Umbau-Turbo“ für energetische Modernisierung bestehender Wohnhäuserbaulinks.de.

Unterm Strich können energetische Sanierungen also indirekt profitieren, wenn sie mit Bau-Turbo-Projekten verknüpft werden (z. B. Aufstockung + Dämmung). Das Gesetz selbst enthält aber keine speziellen Regelungen oder Förderungen für die Energieeffizienz. Sanierer sollten daher weiterhin auf bestehende Förderprogramme (etwa KfW-Kredite und Zuschüsse der Bundesförderung für effiziente Gebäude) zurückgreifen, um die finanzielle Belastung von Klimaschutzmaßnahmen zu mindern. Hier bietet der Bund parallel Förderinstrumente an, die unabhängig vom Schneller-Bauen-Gesetz genutzt werden können.

Chancen und Herausforderungen für Bauträger und Wohnungsgenossenschaften

Für privatwirtschaftliche Bauträger und Wohnungsgenossenschaften eröffnet der Bau-Turbo bedeutende Chancen – bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich.

Chancen: Zunächst profitieren Bauherren von deutlich verkürzten Genehmigungszeiten. Ein Wohnprojekt kann nun unter günstigen Umständen binnen 2 Monaten grünes Licht erhalten statt erst nach Jahren. Das spart Finanzierungskosten, reduziert Planungsunsicherheit und ermöglicht schneller Einnahmen bzw. die Bereitstellung von Wohnraum. Außerdem erlauben die gelockerten Vorgaben größere Bauvorhaben als bisher: Durch § 31 Abs. 3 BauGB dürfen nun mehr Wohnungen gebaut werden, als ein alter Bebauungsplan vorgibt. Für Bauträger heißt das höhere Ausnutzung von Grundstücken – etwa ein zusätzliches Geschoss oder mehr Wohnfläche, was die Rentabilität eines Projekts steigert. Auch kleinere Projekte können nun leichter realisiert werden: Eine ursprünglich diskutierte Untergrenze (mindestens 6 Wohneinheiten) wurde aus dem Gesetzentwurf gestrichen, so dass sogar Ein- und Zweifamilienhaus-Vorhaben vom Bau-Turbo profitieren können. Insbesondere für Wohnungsgenossenschaften, die oft Bestandsgebäude in attraktiven Lagen besitzen, ist dies interessant – sie können z. B. ihre Gebäude aufstocken und neue Mitgliederwohnungen schaffen, ohne jedes Mal einen neuen Bebauungsplan aufstellen zu müssen. Das schafft zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum im Bestand der Genossenschaften.

Ein weiteres Plus: Planungssicherheit für innovative Projekte. Die Öffnung von unbeplanten Innenbereichen und Außenbereichen gibt Bauträgern die Möglichkeit, auch unkonventionelle Bauvorhaben anzustoßen (z. B. modulare Wohnbauten am Siedlungsrand), wenn die Kommune mitzieht. Durch die flexibilisierten Lärmschutz-Regeln lassen sich nun Grundstücke in Gewerbenähe entwickeln, die zuvor wegen strenger Auflagen unattraktiv waren. Mit geeigneten Schallschutzkonzepten können Bauträger solche Flächen nutzen, was das verfügbare Angebot an Baugrundstücken erweitert. Insgesamt bietet der Bau-Turbo also mehr Projekte in kürzerer Zeit – eine Chance, die Baukapazitäten besser auszulasten und neue Geschäftsmodelle (z. B. serielle Aufstockungen in ganzen Quartieren) zu entwickeln.

Herausforderungen: Trotz der genannten Chancen gibt es auch Risiken und offene Fragen. So hängt die Wirksamkeit des Schneller-Bauen-Gesetzes maßgeblich von der Kooperation der Kommunen ab. Jede Gemeinde muss aktiv entscheiden, den Bau-Turbo einzusetzen; tut sie dies nicht, bleiben Projekte im herkömmlichen Prozess. Branchenstimmen warnen daher, dass der „Bau-Turbo“ nur zündet, wenn die Städte und Gemeinden ihn auch anwenden – sonst bleibe die angekündigte Brechstange in der Werkzeugkiste. Für Bauträger bedeutet das, dass sie frühzeitig das Gespräch mit den Kommunen suchen müssen, um deren Zustimmung für Turbo-Verfahren zu erhalten. Bestehende Bebauungspläne können zwar temporär übergangen werden, doch Nachbarschaftsbeteiligung und lokale Politik spielen weiterhin eine Rolle: Ein Vorhaben, das stark vom Üblichen abweicht, könnte auf Widerstand von Anwohnern stoßen. Auch wenn formal kein Bebauungsplanverfahren nötig ist, empfiehlt es sich für Bauherren, transparenzschaffende Gespräche zu führen, um Akzeptanz zu sichern.

Zudem ist der Bau-Turbo zeitlich befristet. Projekte, die erst nach 2030 umgesetzt werden, könnten wieder den alten Regeln unterliegen, falls die Sonderregeln nicht verlängert werden. Diese Unsicherheit erfordert vorausschauende Planung: Bauträger müssen darauf achten, Bauanträge rechtzeitig vor Fristablauf zu stellen, und Genossenschaften sollten ihre mittel- bis langfristigen Investitionspläne entsprechend ausrichten. Ein weiterer Aspekt sind die unveränderten technischen Anforderungen: Zwar beschleunigt das Gesetz die planungsrechtliche Seite, jedoch müssen alle Bauvorhaben weiterhin die Landesbauordnungen und technischen Normen einhalten (Statik, Brandschutz, Energieeffizienz usw.). Hier sehen viele die Notwendigkeit, parallel auch die Bauordnungen zu modernisieren. Die Bauindustrie fordert beispielsweise, die 16 unterschiedlichen Landesbauordnungen stärker zu harmonisieren und überhöhte Anforderungen zu reduzieren, um Baukosten zu senken. Unterschiedliche Vorschriften – etwa bei Stellplätzen, barrierefreiem Bauen oder Dämmstandards – in jedem Bundesland können die angestrebte Beschleunigung teilweise konterkarieren, weil Planungsbüros weiterhin komplexe Regeln beachten müssen. Einheitlichere und einfachere Vorgaben könnten den Effekt des Bau-Turbos also noch verstärken.

Ferner gibt es finanzielle Herausforderungen: Das Schneller-Bauen-Gesetz adressiert primär regulatorische Hürden, nicht aber die aktuellen Kostenprobleme der Bauwirtschaft (hohe Zinsen, gestiegene Materialpreise). Viele Wohnungsunternehmen zögern Investitionen, weil Projekte sich wirtschaftlich kaum rechnen. Schnellere Genehmigungen helfen nur, wenn die Finanzierung steht. Hier sind ergänzende Maßnahmen wichtig – etwa neue Förderdarlehen oder Zuschüsse – damit Bauträger und Genossenschaften die gewonnenen Chancen tatsächlich nutzen können.

Schließlich warnen Umweltverbände vor möglichen negativen Folgen, wenn der Bau-Turbo nicht umsichtig eingesetzt wird. Insbesondere die Öffnung des Außenbereichs stößt auf Kritik: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) etwa bezeichnet das Gesetz als „neuen Tiefpunkt“ in der Baupolitik und befürchtet, dass Umweltstandards und Bürgerbeteiligung „mit der Brechstange“ aufgeweicht werden. Sie warnt vor Bodenspekulation und Naturzerstörung durch erleichtertes Bauen auf unbebauter Fläche. Zwar betont die Regierung, am Umweltschutz festhalten zu wollen, doch Bauträger müssen sensibel vorgehen, um Konflikte zu vermeiden. Für Wohnungsunternehmen bedeutet das, trotz beschleunigter Verfahren sorgfältige Standortprüfungen (etwa Artenschutz, Klimaresilienz) vorzunehmen und frühzeitig den Dialog mit allen Stakeholdern zu suchen. Nur so lassen sich Rechtsstreitigkeiten oder Imageprobleme vermeiden, die sonst den Zeitgewinn schnell zunichtemachen könnten.

Einbindung von Kommunen und Landesbauordnungen

Kommunen und Länder spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Schneller-Bauen-Gesetzes. Auf kommunaler Ebene wird entschieden, in welchen Fällen und in welchem Umfang der Bau-Turbo angewendet wird. Die kommunale Selbstverwaltung wird ausdrücklich betont: Das letzte Wort darüber, was vor Ort gebaut wird, haben weiterhin die Gemeinden Sie können im Einzelfall ihr Veto einlegen, wenn ein Vorhaben trotz Bau-Turbo nicht ins städtebauliche Konzept passt. Umgekehrt erhalten sie mit § 246e BauGB ein mächtiges Instrument, um dringend benötigte Wohnungen schnell zu genehmigen. Für Städte mit Wohnungsnot bietet das Gesetz also die Chance, flexibel auf Bedarf zu reagieren. Die erfolgreiche Umsetzung hängt davon ab, dass die kommunalen Gremien (Stadtparlamente, Bauausschüsse) und Verwaltungen bereit sind, die neuen Befugnisse zu nutzen. In der Praxis bedeutet dies z. B., dass Bauämter ihre internen Abläufe an die 2-Monats-Frist anpassen müssen. Einige Verwaltungen werden zusätzliches Personal oder digitale Genehmigungsprozesse brauchen, um den Tempo-Anforderungen gerecht zu werden. Die Kommunen sind also eingebunden, indem sie ihre Planungsentscheidungen beschleunigen und ggf. neu priorisieren.

Auf Länderebene bleiben die Landesregierungen und Parlamente zuständig für das Bauordnungsrecht und flankierende Gesetze. Zwar ist das Bundesgesetz ohne Zustimmung des Bundesrats beschlossen worden (es betrifft primär Bundesrecht), doch haben die Länder parallel eigene Bau-Beschleunigungsinitiativen gestartet. In einer Bund-Länder-Vereinbarung („Bau-Turbo-Pakt“) wurde Ende 2023 vereinbart, dass alle Landesbauordnungen befristet eine Genehmigungsfiktion einführen – d. h. ein Bauantrag gilt nach Ablauf einer bestimmten Frist automatisch als genehmigt, sofern die Behörde nicht entscheidet. Mittlerweile haben fast alle Bundesländer entsprechende Regeln erarbeitet. Zum Beispiel hat Baden-Württemberg 2024 einen Entwurf für ein „Gesetz für das schnellere Bauen“ vorgelegt, der eine 3-Monats-Genehmigungsfrist im vereinfachten Verfahren vorsieht. Auch andere Länder, wie Nordrhein-Westfalen, arbeiten an ähnlichen Anpassungen. Diese Schritte in den Landesbauordnungen sorgen dafür, dass nicht nur das Planungsverfahren, sondern auch das eigentliche Baugenehmigungsverfahren zügiger abläuft. Für Bauträger heißt das: Wenn der Bauantrag vollständig ist, muss die Behörde ihn innerhalb weniger Monate bearbeiten – sonst darf gebaut werden. Die Bundesländer schaffen damit wichtiges Verwaltungstempo, das den Bau-Turbo ergänzt.

Darüber hinaus passen einige Länder spezifische Vorschriften an, um die praktische Bauausführung zu erleichtern. Bereits erwähnt wurde das Berliner Schneller-Bauen-Gesetz, das die Bauordnung Berlin geändert hat (z. B. Absenkung der Mindest-Raumhöhe auf 2,40 m zur Angleichung an andere Länder und Erleichterungen bei Bestandsumbau und -aufstockung). Solche landesrechtlichen Anpassungen (etwa bei Stellplatzpflicht, Brandschutz im Bestand oder Typengenehmigungen) nehmen Hemmnisse auf Bauordnungsseite weg und sind für eine ganzheitliche Beschleunigung entscheidend. Die Landesbauordnungen sind also insofern eingebunden, als sie nun schrittweise reformiert werden, um mit dem schnelleren Planungsrecht Schritt zu halten.

Nicht zuletzt können die Bundesländer weiterhin Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt ausweisen – eine Möglichkeit, die ebenfalls bis 2030 verlängert wurde. In solchen Gebieten stehen den Kommunen Sonderinstrumente zur Verfügung (erleichterte Vorkaufsrechte, Baugebote, erweiterter Milieuschutz), um den Wohnungsmarkt zu steuern. Diese Verlängerung fügt sich ein in das Gesamtpaket: Während der Bau-Turbo neuen Wohnraum schafft, sorgen die Länder durch diese Ausweisung dafür, dass bestehender Wohnraum geschützt und gemeinwohlorientiert entwickelt werden kann.

Zusammenfassend gilt: Bund, Länder und Kommunen ziehen beim Schneller-Bauen-Gesetz an einem Strang. Der Bund gibt neue Rahmenbedingungen vor, die Länder passen ihre Ausführungsbestimmungen an, und die Gemeinden setzen das Ganze vor Ort um. Für Bauträger und Wohnungsgenossenschaften bedeutet das, dass sie sich auf teils neue Verfahren einstellen müssen – im Zweifel aber von schnelleren Entscheidungen und vereinfachten Regeln profitieren. Bleibt die Hoffnung der Branche, dass dieser Bau-Turbo tatsächlich zündet und sowohl mehr Wohnungen als auch energetisch modernisierte Gebäude in kürzerer Zeit hervorbringt.

"KfW55 Bau mit 136 Wohnungen" – mit diesem Projekt setzen wir erneut ein Zeichen für energieeffizientes Bauen und nachhaltige Stadtentwicklung. Nach intensiver Planungs- und Bauzeit freuen wir uns, den erfolgreichen Abschluss eines unserer größten Wohnbauprojekte bekanntzugeben: 136 moderne Wohnungen mit zugehöriger Tiefgarage – realisiert im Effizienzhausstandard KfW55.

Nachhaltigkeit trifft städtebauliche Qualität

Der Bau energieeffizienter Wohngebäude ist kein Trend, sondern Notwendigkeit. Im Rahmen unserer Planungsleistungen für dieses Projekt wurde das gesamte Bauvorhaben konsequent auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und eine hohe Wohnqualität ausgerichtet.

Durch die Umsetzung im Effizienzhausstandard KfW55 konnte der Primärenergiebedarf des Gebäudes um 45 % gegenüber einem Referenzneubau gesenkt werden. Dies wurde durch ein durchdachtes Zusammenspiel aus moderner Gebäudehülle, hochgedämmter Fassade, effizienten Heizsystemen und smarter Haustechnik erreicht.

Das Projekt im Überblick

- 136 Wohneinheiten in urbaner Lage

- Tiefgarage mit ausreichend Stellplätzen für Bewohner:innen

- Energieeffiziente Bauweise nach KfW55-Standard

- Umsetzung moderner Architektur und integrativer Wohnkonzepte

- Einsatz nachhaltiger Baustoffe und durchdachter TGA-Planung

Energetische Sanierung als Vorbild im Neubau

Auch wenn es sich um einen Neubau handelt, bietet das Projekt wichtige Impulse für energetische Sanierungen im Bestand. Denn viele der eingesetzten Technologien – von der Wärmepumpentechnologie bis zur kontrollierten Wohnraumlüftung – lassen sich auch in Bestandsgebäuden erfolgreich nachrüsten. Wer heute modernisiert, sollte sich an solchen Standards orientieren.

Energieeffizienz zahlt sich langfristig aus – sowohl für das Klima als auch für die Betriebskosten. Gerade vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und verschärfter gesetzlicher Vorgaben sind zukunftsfähige Gebäudestandards wie KfW55 das Maß der Dinge – auch bei der Sanierung.

ECOPLAN – Ihr Partner für nachhaltige Bauprojekte

Als Generalplaner und beratende Ingenieure freuen wir uns, unseren Teil zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung beigetragen zu haben. Ob im Neubau oder bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden: Wir stehen Eigentümern, Bauherr:innen und institutionellen Investoren mit einem erfahrenen Team zur Seite.

👉 Planen Sie ein Neubauvorhaben oder die energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses? Dann sprechen Sie mit uns. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige Werte.

Dachaufstockung mit Modulbauweise – das klingt nicht nur modern, sondern ist in Zeiten wachsender Wohnraumnachfrage und energetischer Sanierungsziele eine echte Erfolgsstrategie. Gerade im Altbaubestand ermöglicht diese Methode eine schnelle, nachhaltige und wirtschaftliche Lösung zur Erweiterung von Wohnraum.

Als Planungsbüro mit Schwerpunkt auf energetischen Sanierungen und nachhaltigem Bauen haben wir bei einem genossenschaftlichen Kunden aktuell eine Dachaufstockung mit Fertigmodulen aus Holz realisiert – und dabei gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Methode steckt.

30 % kürzere Bauzeit – 100 % überzeugend

Eines der größten Probleme bei herkömmlichen Aufstockungen ist die lange Phase der offenen Dachkonstruktion. Regen, Wind und andere Witterungseinflüsse erhöhen das Risiko für Feuchteschäden und Bauverzögerungen.

Dank vorgefertigter Holz-Module konnten wir die Bauzeit für die reine Dachmontage und Abdichtung im Vergleich zur klassischen Bauweise um 30 % reduzieren. Die Module wurden im Werk vorproduziert, passgenau geliefert und innerhalb kürzester Zeit auf dem Bestandsgebäude montiert – inklusive Dach, Dämmung, Fenstern und Außenverkleidung.

Warum Holz-Module? Die Vorteile im Überblick

Modulbauweise mit Holzelementen bietet eine Vielzahl von Vorteilen – insbesondere im Bestand:

- ✅ Schnelle Bauzeit durch Vorfertigung im Werk

- ✅ Witterungsunabhängige Fertigung und damit besser planbare Projektzeiträume

- ✅ Minimierte Baustellenbelastung für Bewohner und Nachbarn

- ✅ Geringeres Risiko für Bauschäden durch verkürzte Offenzeit des Daches

- ✅ Nachhaltiges Baumaterial mit positiver CO₂-Bilanz

- ✅ Hoher Vorfertigungsgrad, auch inklusive Haustechnik und Dämmung

- ✅ Perfekte Lösung für urbane Nachverdichtung

Modulbau und energetische Sanierung – ein starkes Duo

Eine Dachaufstockung bietet nicht nur mehr Wohnfläche, sondern auch die Chance, Bestandsgebäude energetisch zu ertüchtigen. Im Zuge der Maßnahme können Dachflächen komplett neu gedämmt, technische Anlagen effizienter integriert und Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen sinnvoll ergänzt werden.

Gerade im Zusammenhang mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) lassen sich Dachaufstockungen als energetisch förderfähige Maßnahmen in ein ganzheitliches Sanierungskonzept integrieren.

Fazit: Effizienz trifft Zukunftsfähigkeit

Mit der Dachaufstockung in Modulbauweise setzen wir ein klares Zeichen für nachhaltige Nachverdichtung im Bestand. Die Kombination aus kurzer Bauzeit, geringer Beeinträchtigung und hochwertiger Holzbauweise macht dieses Verfahren ideal für Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Eigentümergemeinschaften.

Wenn auch Sie darüber nachdenken, Ihr Gebäude aufzuwerten und gleichzeitig energetisch fit für die Zukunft zu machen: Sprechen Sie uns an. ECOPLAN begleitet Sie von der Planung bis zur Umsetzung – mit Erfahrung, Präzision und einem klaren Blick für nachhaltige Lösungen.

Die neue Austauschpflicht bringt 2025 wichtige Änderungen für Hauseigentümer – wer jetzt handelt, kann von Förderungen profitieren und seine Immobilie energetisch zukunftsfähig aufstellen.

Warum der Heizungs-Check 2025 jetzt entscheidend ist

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Heizungen in Deutschland verändern sich grundlegend. Mit der ab 2025 geltenden Austauschpflicht im Rahmen des novellierten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) kommen auf viele Eigentümer konkrete Verpflichtungen zu. Doch statt nur als bürokratische Hürde betrachtet zu werden, bietet der Heizungs-Check 2025 eine echte Chance: Eigentümer können frühzeitig Klarheit gewinnen, gezielt Fördermittel nutzen und ihre Heizungsanlage zukunftsfähig modernisieren.

Gerade im Kontext der energetischen Sanierung ist der Heizungs-Check ein strategischer Einstiegspunkt. Denn ein veraltetes Heizsystem ist oft der größte Energiefresser im Haus. Wer hier ansetzt, kann nicht nur CO₂-Emissionen deutlich reduzieren, sondern langfristig auch bares Geld sparen – insbesondere, wenn gleichzeitig weitere energetische Maßnahmen wie Dämmung oder Fenstertausch umgesetzt werden.

Was die neue Austauschpflicht konkret bedeutet

Das GEG 2024 sieht vor, dass Heizungen künftig effizienter und klimafreundlicher arbeiten müssen. Im Zentrum steht die 65 %-Regel: Neue Heizsysteme sollen ab 2025 mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Diese Regel wird nicht pauschal, sondern gestaffelt eingeführt – je nachdem, ob die Kommune bereits eine Wärmeplanung veröffentlicht hat oder nicht.

Für Eigentümer bedeutet das konkret:

- Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen unter bestimmten Bedingungen ausgetauscht werden. Ausgenommen sind beispielsweise Niedertemperatur- und Brennwertgeräte sowie selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser mit langjähriger Eigentümerschaft.

- Neue Heizsysteme müssen ab dem Zeitpunkt der Wärmeplanung in Ihrer Kommune die 65 %-Anforderung erfüllen.

- Es gibt Ausnahmen und Übergangsfristen, doch diese sind oft an enge Voraussetzungen geknüpft. Daher ist eine frühzeitige Überprüfung und Planung dringend angeraten.

Der Heizungs-Check 2025 als strategische Entscheidungshilfe

Ein Heizungs-Check bedeutet mehr als nur eine Sichtprüfung. Es handelt sich um eine umfassende Analyse Ihrer bestehenden Heizungsanlage durch qualifizierte Fachleute. Dabei werden u. a. folgende Punkte bewertet:

- Technisches Alter und Wirkungsgrad des Heizsystems

- Energieverbrauch und aktuelle CO₂-Bilanz

- Kompatibilität mit erneuerbaren Energien (z. B. Wärmepumpe, Solarthermie)

- Zustand der Verteilung (z. B. Heizkörper, Fußbodenheizung)

- Förderfähigkeit eines Austauschs

- Möglichkeiten zur Kombination mit weiteren Sanierungsmaßnahmen

Diese Einschätzung ist nicht nur rechtlich wichtig, sondern hilft Ihnen als Eigentümer auch bei der Investitionsplanung. Denn: Ein durchdachter Heizungstausch ist wirtschaftlich oft attraktiver, wenn er Teil einer ganzheitlichen energetischen Sanierung ist.

Energetisch sanieren heißt strategisch modernisieren

Bei ECOPLAN erleben wir in der Praxis immer wieder: Eigentümer, die ihre Heizung allein tauschen, verschenken viel Potenzial. Denn der wahre Mehrwert entsteht durch das Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen.

Ein typisches Beispiel: Wird eine neue Wärmepumpe installiert, aber die Gebäudehülle bleibt ungedämmt, arbeitet die Anlage ineffizient und verursacht höhere Betriebskosten. Wird hingegen gleichzeitig die Dämmung verbessert und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt, sinkt der Energiebedarf deutlich – die Wärmepumpe arbeitet optimal und die Betriebskosten sinken spürbar.

Daher raten wir: Denken Sie nicht in Einzelmaßnahmen, sondern in Systemen. Der Heizungs-Check 2025 ist der erste Schritt – doch die Sanierung Ihrer Immobilie sollte immer als ganzheitliches Projekt betrachtet werden. ECOPLAN unterstützt Sie dabei mit:

- Energetischer Gesamtbetrachtung Ihrer Immobilie

- Individuellem Sanierungsfahrplan (iSFP) als Grundlage für Förderungen

- Technischer Fachplanung und Begleitung der Umsetzung

- Beratung zu staatlichen Fördermitteln, abgestimmt auf Ihre Situation

Welche Heizsysteme sind 2025 noch zukunftssicher?

Viele Eigentümer stellen sich derzeit die Frage: Wenn ich meine alte Heizung ersetzen muss – welches System ist dann das richtige? Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Es hängt stark von Gebäudetyp, energetischem Zustand und örtlichen Gegebenheiten ab. Hier eine erste Orientierung:

- Wärmepumpe: Besonders geeignet für gut gedämmte Gebäude – auch im Bestand, wenn Niedertemperatursysteme wie Fußbodenheizung vorhanden sind oder nachgerüstet werden können.

- Hybridheizungen: Kombination aus Gasheizung und erneuerbarer Energiequelle – oft eine pragmatische Lösung für Bestandsgebäude mit beschränktem Sanierungsumfang.

- Pelletheizung: Eine CO₂-neutrale Alternative, insbesondere für größere Wohngebäude oder in ländlichen Regionen ohne Nahwärmeanschluss.

- Fern- oder Nahwärme: In vielen Städten wird diese Variante durch die kommunale Wärmeplanung forciert. Sie ist wartungsarm und oft förderfähig.

Förderungen 2025: Jetzt sichern, bevor es eng wird

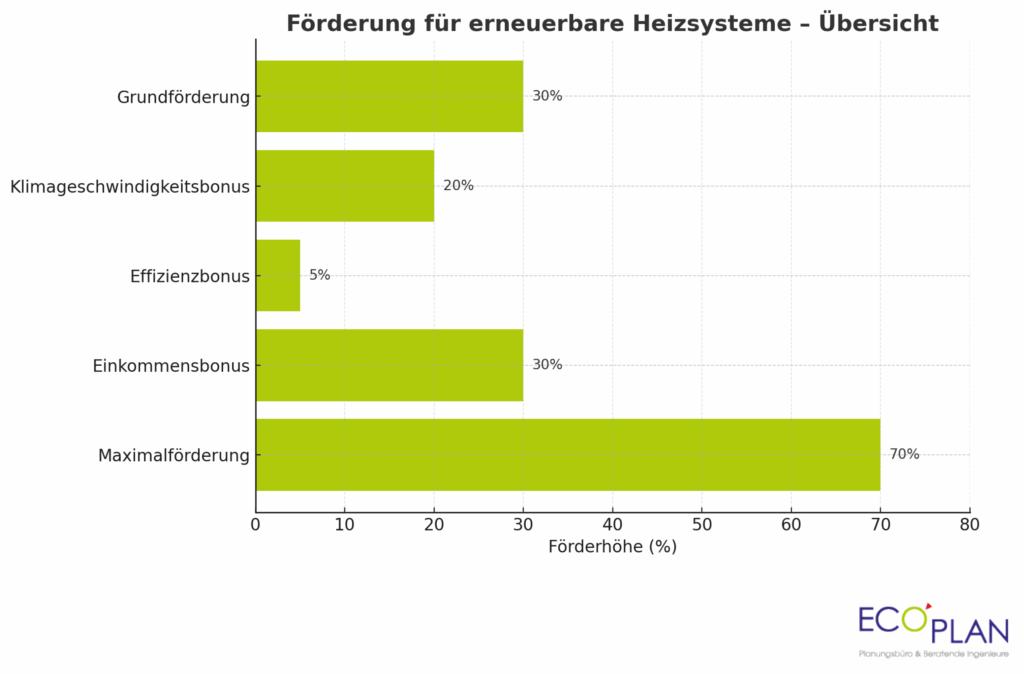

Viele Eigentümer befürchten hohe Kosten – dabei ist die staatliche Förderung für den Heizungstausch so attraktiv wie nie. Im Jahr 2025 gelten u. a. folgende Förderbedingungen (Stand Juni 2025):

- Bis zu 70 % Zuschuss für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung

- Förderung auch für Planungskosten, wie z. B. Sanierungsfahrplan oder Heizungs-Check

- Kombination mit anderen Maßnahmen wie Dämmung, Fenstertausch oder Lüftungssysteme möglich

- Einkommensabhängige Boni für Selbstnutzer