Schneller-Bauen-Gesetz – mit diesem als „Bau-Turbo“ bekannten Gesetzespaket hat die Bundesregierung im Juni 2025 eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um den Wohnungsbau in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Durch vereinfachte Genehmigungsverfahren und befristete Sonderregeln im Baugesetzbuch (BauGB) soll schneller gebaut, nachverdichtet oder aufgestockt werden deutschlandfunk.de. Das Gesetz („Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“) gilt zunächst bis Ende 2030 und steht in direktem Zusammenhang mit energetischen Sanierungen im Gebäudebestand, da es insbesondere die Aufstockung und Modernisierung bestehender Gebäude erleichtert. Im Folgenden analysieren wir die konkreten Maßnahmen des Bau-Turbos, die Auswirkungen auf energetische Sanierungen und Dachaufstockungen, besonders im Holzbau, die Chancen und Herausforderungen für privatwirtschaftliche Bauträger und Wohnungsgenossenschaften sowie die Einbindung von Kommunen und Landesbauordnungen.

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) stellt im Juni 2025 auf einer Baustelle in Berlin den Wohnungsbau-Turbo vor. Das Bundeskabinett hat den entsprechenden Gesetzentwurf am 18. Juni 2025 beschlossen bmwsb.bund.de. Mit dem Schneller-Bauen-Gesetz sollen Kommunen Wohnungsprojekte schneller genehmigen können, um der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken.

Geplante Maßnahmen des Schneller-Bauen-Gesetzes („Bau-Turbo“)

Das Schneller-Bauen-Gesetz enthält mehrere Änderungen im BauGB, die befristet bis 31. Dezember 2030 gelten. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

- Neuer § 246e BauGB – Befristete Abweichung vom Planungsrecht: Gemeinden können per Bau-Turbo von bauplanungsrechtlichen Vorschriften abweichen. Entscheidet sich eine Kommune dafür, können zusätzliche Wohnungen bereits nach einer zweimonatigen Prüfung durch die Gemeinde – ohne Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans – zugelassen werdenbmwsb.bund.de. Durch Neubau, Umbau oder Umnutzung lässt sich so zügig neuer Wohnraum schaffen. Diese Sonderregelung (§ 246e, auch „Bau-Turbo-Paragraf“) ist bis Ende 2030 befristetbmwsb.bund.de.

- § 31 Abs. 3 BauGB – Mehr Wohnraum trotz Bebauungsplan: Im Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplans darf nun mehr Wohnbebauung realisiert werden, als der Plan ursprünglich vorsieht. Gemeinden können also ganze Straßenzüge pragmatisch nachverdichten – etwa durch zusätzliche Geschosse (Aufstockungen), Anbauten oder das Bauen in zweiter Reihe auf Hintergrundstückenbmwsb.bund.de. So entsteht neuer Wohnraum, ohne lange auf Planänderungen zu warten.

- § 34 Abs. 3b BauGB – Lockerungen im unbeplanten Innenbereich: In Innenbereichen ohne Bebauungsplan können jetzt ebenfalls neue Wohngebäude errichtet werden, selbst wenn sie sich nicht in die bestehende Umgebung einfügenbmwsb.bund.de. Bisher musste Neubau im unbeplanten Innenbereich sich an der umliegenden Bebauung orientieren; diese Vorgabe wird temporär gelockert, um Nachverdichtung zu erleichtern.

- Außenbereich behutsam öffnen: Auch im bislang weitgehend tabuisierten Außenbereich (§ 35 BauGB, außerhalb zusammenhängender Ortslagen) soll unter Auflagen einfacher Wohnraum geschaffen werden könnenbmwsb.bund.de. Erlaubt wird dies nur in räumlichem Zusammenhang mit bestehenden Siedlungen und unter Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaschutz (Stichwort Flächensparsamkeit)bmwsb.bund.de. Ziel ist es, weiteres Bauland bereitzustellen, ohne großflächig neue Baugebiete zu entwickeln.

- Lärmschutz flexibel handhaben: Um gemischte Quartiere zu erleichtern, dürfen Gemeinden bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne von strengen Immissionsrichtwerten (Lärmschutzauflagen) abweichenbmwsb.bund.de. Konkret können Kommunen künftig niedrigere Anforderungen an Schallschutzmaßnahmen festsetzen, solange alternative innovative Lärmschutzlösungen eingesetzt werdenbmwsb.bund.de. Dadurch wird mehr Wohnbebauung in der Nähe von Gewerbebetrieben möglich, ohne jedes Projekt durch hohe Lärmschutz-Auflagen unwirtschaftlich zu machen.

- Schutz von Mietwohnungen verlängert: Zur Wohnraumsicherung enthält der Entwurf auch eine Verlängerung des sogenannten Umwandlungsschutzes. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt bleibt die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen bis Ende 2030 stark eingeschränktbmwsb.bund.de. Dieses seit 2021 geltende Verbot wird um fünf Jahre verlängert, um Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützenbmwsb.bund.de.

Diese Maßnahmen sollen die oft langwierigen Planungsverfahren drastisch verkürzen. So kann anstelle eines jahrelangen Bebauungsplan-Verfahrens nun innerhalb von zwei Monaten Baurecht geschaffen werdenbmwsb.bund.de. Laut Bauministerin Verena Hubertz verkürzt sich die Planungszeit damit im Idealfall „von durchschnittlich fünf Jahren auf zwei Monate“baulinks.de. Die schnelleren Verfahren entlasten Verwaltungen, Bürger und Unternehmen – nach Regierungsangaben um über 2,5 Milliarden Euro jährlichzdfheute.de. Wichtig ist: Die Gemeinden entscheiden jeweils selbst, ob sie den Bau-Turbo anwenden. Die kommunale Zustimmung bleibt Voraussetzung für jedes Vorhaben, das von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machtbmwsb.bund.de.

Auswirkungen auf energetische Sanierungen und Aufstockungen im Bestand

Die Neuerungen des Schneller-Bauen-Gesetzes betreffen vor allem Bauvorhaben im Bestand – also Umbauten, Erweiterungen oder Aufstockungen bestehender Gebäude. Gerade hier liegt ein direkter Zusammenhang mit energetischen Sanierungen: Wenn Gebäude aufgestockt oder durch Anbauten erweitert werden, bietet sich die Gelegenheit, gleichzeitig eine energetische Modernisierung durchzuführen. Beispielsweise kann bei einer Dachaufstockung das bestehende Dachgeschoss gedämmt und auf den neuesten energetischen Stand gebracht werden, oder bei einer Umnutzung eines Altbaus in Wohnraum wird oft die Heizungs- und Dämmtechnik mit erneuert. Durch den Bau-Turbo entfallen bürokratische Hürden, die solche Maßnahmen bislang verzögert haben – Sanierungs- und Ausbauprojekte im Bestand können also schneller umgesetzt werden, was auch der Energieeffizienz des Gebäudebestands zugutekommt.

Aufstockung und Modernisierung im Bestand: Durch zusätzliche Geschosse und vorgefertigte Bauelemente (hier Fassadenelemente an einem Gerüst) lassen sich Bestandsgebäude verdichten. Solche Bauprojekte bieten die Chance, zugleich eine energetische Sanierung des Altbestands (Dämmung, neue Haustechnik) vorzunehmen, da Gerüste und Bauarbeiten ohnehin anfallen.

Allerdings fokussiert das Schneller-Bauen-Gesetz primär auf die Schaffung von neuem Wohnraum. Energetische Sanierungsmaßnahmen an sich werden von diesem Gesetz nicht direkt gefördert oder vereinfacht. Die geltenden energetischen Standards – etwa die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – bleiben unverändert bestehen und müssen auch bei Bau-Turbo-Projekten eingehalten werden. So ist beispielsweise bei einer Aufstockung weiterhin die Wärmedämmung für das neue Dach verpflichtend nach GEG umzusetzen. Dennoch: Indem der Bau-Turbo Nachverdichtungen attraktiver macht, steigt die Bereitschaft von Eigentümern, in bestehende Gebäude zu investieren – und damit oft auch in die Energieeffizienz. Viele Wohnungsunternehmen verfolgen das Modell, eine Dachaufstockung zur Quersubventionierung einer Sanierung zu nutzen: Die Einnahmen aus neuen Dachwohnungen können die Kosten einer Fassadendämmung oder Heizungsmodernisierung im selben Gebäude mittragen.

Ein weiterer Punkt: Einige Bundesländer flankieren den Bau-Turbo mit eigenen Regeln, die speziell energetische Sanierungen und Ausbauten im Bestand erleichtern. So hat Berlin Ende 2024 ein eigenes Schneller-Bauen-Gesetz erlassen, das unter anderem die Bauordnung anpasst. Für die Umnutzung rechtmäßig errichteter Bestandsgebäude in Wohnraum wurde dort die Pflicht gestrichen, alle Bauteile an aktuelles Recht anzupassen (etwa Abstandsflächen oder Brandschutz an Bestandswänden)berlin.de. Ebenso wurden Dachausbau und Aufstockung erleichtert, indem Anforderungen an tragende, aussteifende und abschließende Bauteile herabgesetzt wurdenberlin.de. Solche Erleichterungen reduzieren den technischen und finanziellen Aufwand, was Sanierungen im Altbau für Bauträger und Genossenschaften interessanter macht. Klimaschutz-Organisationen merken an, dass eine echte Sanierungsoffensive im Bestand nötig ist, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichenbaulinks.de. Sie begrüßen zwar Ansätze zur Nachverdichtung, kritisieren jedoch, dass der aktuelle Bau-Turbo vor allem Neubau fördert und fordern einen gleichwertigen „Umbau-Turbo“ für energetische Modernisierung bestehender Wohnhäuserbaulinks.de.

Unterm Strich können energetische Sanierungen also indirekt profitieren, wenn sie mit Bau-Turbo-Projekten verknüpft werden (z. B. Aufstockung + Dämmung). Das Gesetz selbst enthält aber keine speziellen Regelungen oder Förderungen für die Energieeffizienz. Sanierer sollten daher weiterhin auf bestehende Förderprogramme (etwa KfW-Kredite und Zuschüsse der Bundesförderung für effiziente Gebäude) zurückgreifen, um die finanzielle Belastung von Klimaschutzmaßnahmen zu mindern. Hier bietet der Bund parallel Förderinstrumente an, die unabhängig vom Schneller-Bauen-Gesetz genutzt werden können.

Chancen und Herausforderungen für Bauträger und Wohnungsgenossenschaften

Für privatwirtschaftliche Bauträger und Wohnungsgenossenschaften eröffnet der Bau-Turbo bedeutende Chancen – bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich.

Chancen: Zunächst profitieren Bauherren von deutlich verkürzten Genehmigungszeiten. Ein Wohnprojekt kann nun unter günstigen Umständen binnen 2 Monaten grünes Licht erhalten statt erst nach Jahren. Das spart Finanzierungskosten, reduziert Planungsunsicherheit und ermöglicht schneller Einnahmen bzw. die Bereitstellung von Wohnraum. Außerdem erlauben die gelockerten Vorgaben größere Bauvorhaben als bisher: Durch § 31 Abs. 3 BauGB dürfen nun mehr Wohnungen gebaut werden, als ein alter Bebauungsplan vorgibt. Für Bauträger heißt das höhere Ausnutzung von Grundstücken – etwa ein zusätzliches Geschoss oder mehr Wohnfläche, was die Rentabilität eines Projekts steigert. Auch kleinere Projekte können nun leichter realisiert werden: Eine ursprünglich diskutierte Untergrenze (mindestens 6 Wohneinheiten) wurde aus dem Gesetzentwurf gestrichen, so dass sogar Ein- und Zweifamilienhaus-Vorhaben vom Bau-Turbo profitieren können. Insbesondere für Wohnungsgenossenschaften, die oft Bestandsgebäude in attraktiven Lagen besitzen, ist dies interessant – sie können z. B. ihre Gebäude aufstocken und neue Mitgliederwohnungen schaffen, ohne jedes Mal einen neuen Bebauungsplan aufstellen zu müssen. Das schafft zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum im Bestand der Genossenschaften.

Ein weiteres Plus: Planungssicherheit für innovative Projekte. Die Öffnung von unbeplanten Innenbereichen und Außenbereichen gibt Bauträgern die Möglichkeit, auch unkonventionelle Bauvorhaben anzustoßen (z. B. modulare Wohnbauten am Siedlungsrand), wenn die Kommune mitzieht. Durch die flexibilisierten Lärmschutz-Regeln lassen sich nun Grundstücke in Gewerbenähe entwickeln, die zuvor wegen strenger Auflagen unattraktiv waren. Mit geeigneten Schallschutzkonzepten können Bauträger solche Flächen nutzen, was das verfügbare Angebot an Baugrundstücken erweitert. Insgesamt bietet der Bau-Turbo also mehr Projekte in kürzerer Zeit – eine Chance, die Baukapazitäten besser auszulasten und neue Geschäftsmodelle (z. B. serielle Aufstockungen in ganzen Quartieren) zu entwickeln.

Herausforderungen: Trotz der genannten Chancen gibt es auch Risiken und offene Fragen. So hängt die Wirksamkeit des Schneller-Bauen-Gesetzes maßgeblich von der Kooperation der Kommunen ab. Jede Gemeinde muss aktiv entscheiden, den Bau-Turbo einzusetzen; tut sie dies nicht, bleiben Projekte im herkömmlichen Prozess. Branchenstimmen warnen daher, dass der „Bau-Turbo“ nur zündet, wenn die Städte und Gemeinden ihn auch anwenden – sonst bleibe die angekündigte Brechstange in der Werkzeugkiste. Für Bauträger bedeutet das, dass sie frühzeitig das Gespräch mit den Kommunen suchen müssen, um deren Zustimmung für Turbo-Verfahren zu erhalten. Bestehende Bebauungspläne können zwar temporär übergangen werden, doch Nachbarschaftsbeteiligung und lokale Politik spielen weiterhin eine Rolle: Ein Vorhaben, das stark vom Üblichen abweicht, könnte auf Widerstand von Anwohnern stoßen. Auch wenn formal kein Bebauungsplanverfahren nötig ist, empfiehlt es sich für Bauherren, transparenzschaffende Gespräche zu führen, um Akzeptanz zu sichern.

Zudem ist der Bau-Turbo zeitlich befristet. Projekte, die erst nach 2030 umgesetzt werden, könnten wieder den alten Regeln unterliegen, falls die Sonderregeln nicht verlängert werden. Diese Unsicherheit erfordert vorausschauende Planung: Bauträger müssen darauf achten, Bauanträge rechtzeitig vor Fristablauf zu stellen, und Genossenschaften sollten ihre mittel- bis langfristigen Investitionspläne entsprechend ausrichten. Ein weiterer Aspekt sind die unveränderten technischen Anforderungen: Zwar beschleunigt das Gesetz die planungsrechtliche Seite, jedoch müssen alle Bauvorhaben weiterhin die Landesbauordnungen und technischen Normen einhalten (Statik, Brandschutz, Energieeffizienz usw.). Hier sehen viele die Notwendigkeit, parallel auch die Bauordnungen zu modernisieren. Die Bauindustrie fordert beispielsweise, die 16 unterschiedlichen Landesbauordnungen stärker zu harmonisieren und überhöhte Anforderungen zu reduzieren, um Baukosten zu senken. Unterschiedliche Vorschriften – etwa bei Stellplätzen, barrierefreiem Bauen oder Dämmstandards – in jedem Bundesland können die angestrebte Beschleunigung teilweise konterkarieren, weil Planungsbüros weiterhin komplexe Regeln beachten müssen. Einheitlichere und einfachere Vorgaben könnten den Effekt des Bau-Turbos also noch verstärken.

Ferner gibt es finanzielle Herausforderungen: Das Schneller-Bauen-Gesetz adressiert primär regulatorische Hürden, nicht aber die aktuellen Kostenprobleme der Bauwirtschaft (hohe Zinsen, gestiegene Materialpreise). Viele Wohnungsunternehmen zögern Investitionen, weil Projekte sich wirtschaftlich kaum rechnen. Schnellere Genehmigungen helfen nur, wenn die Finanzierung steht. Hier sind ergänzende Maßnahmen wichtig – etwa neue Förderdarlehen oder Zuschüsse – damit Bauträger und Genossenschaften die gewonnenen Chancen tatsächlich nutzen können.

Schließlich warnen Umweltverbände vor möglichen negativen Folgen, wenn der Bau-Turbo nicht umsichtig eingesetzt wird. Insbesondere die Öffnung des Außenbereichs stößt auf Kritik: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) etwa bezeichnet das Gesetz als „neuen Tiefpunkt“ in der Baupolitik und befürchtet, dass Umweltstandards und Bürgerbeteiligung „mit der Brechstange“ aufgeweicht werden. Sie warnt vor Bodenspekulation und Naturzerstörung durch erleichtertes Bauen auf unbebauter Fläche. Zwar betont die Regierung, am Umweltschutz festhalten zu wollen, doch Bauträger müssen sensibel vorgehen, um Konflikte zu vermeiden. Für Wohnungsunternehmen bedeutet das, trotz beschleunigter Verfahren sorgfältige Standortprüfungen (etwa Artenschutz, Klimaresilienz) vorzunehmen und frühzeitig den Dialog mit allen Stakeholdern zu suchen. Nur so lassen sich Rechtsstreitigkeiten oder Imageprobleme vermeiden, die sonst den Zeitgewinn schnell zunichtemachen könnten.

Einbindung von Kommunen und Landesbauordnungen

Kommunen und Länder spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Schneller-Bauen-Gesetzes. Auf kommunaler Ebene wird entschieden, in welchen Fällen und in welchem Umfang der Bau-Turbo angewendet wird. Die kommunale Selbstverwaltung wird ausdrücklich betont: Das letzte Wort darüber, was vor Ort gebaut wird, haben weiterhin die Gemeinden Sie können im Einzelfall ihr Veto einlegen, wenn ein Vorhaben trotz Bau-Turbo nicht ins städtebauliche Konzept passt. Umgekehrt erhalten sie mit § 246e BauGB ein mächtiges Instrument, um dringend benötigte Wohnungen schnell zu genehmigen. Für Städte mit Wohnungsnot bietet das Gesetz also die Chance, flexibel auf Bedarf zu reagieren. Die erfolgreiche Umsetzung hängt davon ab, dass die kommunalen Gremien (Stadtparlamente, Bauausschüsse) und Verwaltungen bereit sind, die neuen Befugnisse zu nutzen. In der Praxis bedeutet dies z. B., dass Bauämter ihre internen Abläufe an die 2-Monats-Frist anpassen müssen. Einige Verwaltungen werden zusätzliches Personal oder digitale Genehmigungsprozesse brauchen, um den Tempo-Anforderungen gerecht zu werden. Die Kommunen sind also eingebunden, indem sie ihre Planungsentscheidungen beschleunigen und ggf. neu priorisieren.

Auf Länderebene bleiben die Landesregierungen und Parlamente zuständig für das Bauordnungsrecht und flankierende Gesetze. Zwar ist das Bundesgesetz ohne Zustimmung des Bundesrats beschlossen worden (es betrifft primär Bundesrecht), doch haben die Länder parallel eigene Bau-Beschleunigungsinitiativen gestartet. In einer Bund-Länder-Vereinbarung („Bau-Turbo-Pakt“) wurde Ende 2023 vereinbart, dass alle Landesbauordnungen befristet eine Genehmigungsfiktion einführen – d. h. ein Bauantrag gilt nach Ablauf einer bestimmten Frist automatisch als genehmigt, sofern die Behörde nicht entscheidet. Mittlerweile haben fast alle Bundesländer entsprechende Regeln erarbeitet. Zum Beispiel hat Baden-Württemberg 2024 einen Entwurf für ein „Gesetz für das schnellere Bauen“ vorgelegt, der eine 3-Monats-Genehmigungsfrist im vereinfachten Verfahren vorsieht. Auch andere Länder, wie Nordrhein-Westfalen, arbeiten an ähnlichen Anpassungen. Diese Schritte in den Landesbauordnungen sorgen dafür, dass nicht nur das Planungsverfahren, sondern auch das eigentliche Baugenehmigungsverfahren zügiger abläuft. Für Bauträger heißt das: Wenn der Bauantrag vollständig ist, muss die Behörde ihn innerhalb weniger Monate bearbeiten – sonst darf gebaut werden. Die Bundesländer schaffen damit wichtiges Verwaltungstempo, das den Bau-Turbo ergänzt.

Darüber hinaus passen einige Länder spezifische Vorschriften an, um die praktische Bauausführung zu erleichtern. Bereits erwähnt wurde das Berliner Schneller-Bauen-Gesetz, das die Bauordnung Berlin geändert hat (z. B. Absenkung der Mindest-Raumhöhe auf 2,40 m zur Angleichung an andere Länder und Erleichterungen bei Bestandsumbau und -aufstockung). Solche landesrechtlichen Anpassungen (etwa bei Stellplatzpflicht, Brandschutz im Bestand oder Typengenehmigungen) nehmen Hemmnisse auf Bauordnungsseite weg und sind für eine ganzheitliche Beschleunigung entscheidend. Die Landesbauordnungen sind also insofern eingebunden, als sie nun schrittweise reformiert werden, um mit dem schnelleren Planungsrecht Schritt zu halten.

Nicht zuletzt können die Bundesländer weiterhin Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt ausweisen – eine Möglichkeit, die ebenfalls bis 2030 verlängert wurde. In solchen Gebieten stehen den Kommunen Sonderinstrumente zur Verfügung (erleichterte Vorkaufsrechte, Baugebote, erweiterter Milieuschutz), um den Wohnungsmarkt zu steuern. Diese Verlängerung fügt sich ein in das Gesamtpaket: Während der Bau-Turbo neuen Wohnraum schafft, sorgen die Länder durch diese Ausweisung dafür, dass bestehender Wohnraum geschützt und gemeinwohlorientiert entwickelt werden kann.

Zusammenfassend gilt: Bund, Länder und Kommunen ziehen beim Schneller-Bauen-Gesetz an einem Strang. Der Bund gibt neue Rahmenbedingungen vor, die Länder passen ihre Ausführungsbestimmungen an, und die Gemeinden setzen das Ganze vor Ort um. Für Bauträger und Wohnungsgenossenschaften bedeutet das, dass sie sich auf teils neue Verfahren einstellen müssen – im Zweifel aber von schnelleren Entscheidungen und vereinfachten Regeln profitieren. Bleibt die Hoffnung der Branche, dass dieser Bau-Turbo tatsächlich zündet und sowohl mehr Wohnungen als auch energetisch modernisierte Gebäude in kürzerer Zeit hervorbringt.

"KfW55 Bau mit 136 Wohnungen" – mit diesem Projekt setzen wir erneut ein Zeichen für energieeffizientes Bauen und nachhaltige Stadtentwicklung. Nach intensiver Planungs- und Bauzeit freuen wir uns, den erfolgreichen Abschluss eines unserer größten Wohnbauprojekte bekanntzugeben: 136 moderne Wohnungen mit zugehöriger Tiefgarage – realisiert im Effizienzhausstandard KfW55.

Nachhaltigkeit trifft städtebauliche Qualität

Der Bau energieeffizienter Wohngebäude ist kein Trend, sondern Notwendigkeit. Im Rahmen unserer Planungsleistungen für dieses Projekt wurde das gesamte Bauvorhaben konsequent auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und eine hohe Wohnqualität ausgerichtet.

Durch die Umsetzung im Effizienzhausstandard KfW55 konnte der Primärenergiebedarf des Gebäudes um 45 % gegenüber einem Referenzneubau gesenkt werden. Dies wurde durch ein durchdachtes Zusammenspiel aus moderner Gebäudehülle, hochgedämmter Fassade, effizienten Heizsystemen und smarter Haustechnik erreicht.

Das Projekt im Überblick

- 136 Wohneinheiten in urbaner Lage

- Tiefgarage mit ausreichend Stellplätzen für Bewohner:innen

- Energieeffiziente Bauweise nach KfW55-Standard

- Umsetzung moderner Architektur und integrativer Wohnkonzepte

- Einsatz nachhaltiger Baustoffe und durchdachter TGA-Planung

Energetische Sanierung als Vorbild im Neubau

Auch wenn es sich um einen Neubau handelt, bietet das Projekt wichtige Impulse für energetische Sanierungen im Bestand. Denn viele der eingesetzten Technologien – von der Wärmepumpentechnologie bis zur kontrollierten Wohnraumlüftung – lassen sich auch in Bestandsgebäuden erfolgreich nachrüsten. Wer heute modernisiert, sollte sich an solchen Standards orientieren.

Energieeffizienz zahlt sich langfristig aus – sowohl für das Klima als auch für die Betriebskosten. Gerade vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und verschärfter gesetzlicher Vorgaben sind zukunftsfähige Gebäudestandards wie KfW55 das Maß der Dinge – auch bei der Sanierung.

ECOPLAN – Ihr Partner für nachhaltige Bauprojekte

Als Generalplaner und beratende Ingenieure freuen wir uns, unseren Teil zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung beigetragen zu haben. Ob im Neubau oder bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden: Wir stehen Eigentümern, Bauherr:innen und institutionellen Investoren mit einem erfahrenen Team zur Seite.

👉 Planen Sie ein Neubauvorhaben oder die energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses? Dann sprechen Sie mit uns. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige Werte.

Dachaufstockung mit Modulbauweise – das klingt nicht nur modern, sondern ist in Zeiten wachsender Wohnraumnachfrage und energetischer Sanierungsziele eine echte Erfolgsstrategie. Gerade im Altbaubestand ermöglicht diese Methode eine schnelle, nachhaltige und wirtschaftliche Lösung zur Erweiterung von Wohnraum.

Als Planungsbüro mit Schwerpunkt auf energetischen Sanierungen und nachhaltigem Bauen haben wir bei einem genossenschaftlichen Kunden aktuell eine Dachaufstockung mit Fertigmodulen aus Holz realisiert – und dabei gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Methode steckt.

30 % kürzere Bauzeit – 100 % überzeugend

Eines der größten Probleme bei herkömmlichen Aufstockungen ist die lange Phase der offenen Dachkonstruktion. Regen, Wind und andere Witterungseinflüsse erhöhen das Risiko für Feuchteschäden und Bauverzögerungen.

Dank vorgefertigter Holz-Module konnten wir die Bauzeit für die reine Dachmontage und Abdichtung im Vergleich zur klassischen Bauweise um 30 % reduzieren. Die Module wurden im Werk vorproduziert, passgenau geliefert und innerhalb kürzester Zeit auf dem Bestandsgebäude montiert – inklusive Dach, Dämmung, Fenstern und Außenverkleidung.

Warum Holz-Module? Die Vorteile im Überblick

Modulbauweise mit Holzelementen bietet eine Vielzahl von Vorteilen – insbesondere im Bestand:

- ✅ Schnelle Bauzeit durch Vorfertigung im Werk

- ✅ Witterungsunabhängige Fertigung und damit besser planbare Projektzeiträume

- ✅ Minimierte Baustellenbelastung für Bewohner und Nachbarn

- ✅ Geringeres Risiko für Bauschäden durch verkürzte Offenzeit des Daches

- ✅ Nachhaltiges Baumaterial mit positiver CO₂-Bilanz

- ✅ Hoher Vorfertigungsgrad, auch inklusive Haustechnik und Dämmung

- ✅ Perfekte Lösung für urbane Nachverdichtung

Modulbau und energetische Sanierung – ein starkes Duo

Eine Dachaufstockung bietet nicht nur mehr Wohnfläche, sondern auch die Chance, Bestandsgebäude energetisch zu ertüchtigen. Im Zuge der Maßnahme können Dachflächen komplett neu gedämmt, technische Anlagen effizienter integriert und Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen sinnvoll ergänzt werden.

Gerade im Zusammenhang mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) lassen sich Dachaufstockungen als energetisch förderfähige Maßnahmen in ein ganzheitliches Sanierungskonzept integrieren.

Fazit: Effizienz trifft Zukunftsfähigkeit

Mit der Dachaufstockung in Modulbauweise setzen wir ein klares Zeichen für nachhaltige Nachverdichtung im Bestand. Die Kombination aus kurzer Bauzeit, geringer Beeinträchtigung und hochwertiger Holzbauweise macht dieses Verfahren ideal für Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Eigentümergemeinschaften.

Wenn auch Sie darüber nachdenken, Ihr Gebäude aufzuwerten und gleichzeitig energetisch fit für die Zukunft zu machen: Sprechen Sie uns an. ECOPLAN begleitet Sie von der Planung bis zur Umsetzung – mit Erfahrung, Präzision und einem klaren Blick für nachhaltige Lösungen.

Einleitung

Energetisch sanieren 2025 – was gilt, was kommt? Die Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen ist und bleibt ein zentrales Instrument der Klimapolitik. Doch viele Eigentümer:innen fragen sich, wie es im politischen Wahljahr weitergeht: Welche Fördermittel stehen noch zur Verfügung? Was plant die künftige Bundesregierung? Und wie kann ich mein Projekt jetzt strategisch vorbereiten?

In diesem Artikel beleuchten wir die aktuelle Lage, geben eine realistische Prognose zur künftigen Förderpolitik – und zeigen, warum es sich gerade jetzt lohnt, aktiv zu werden.

Die aktuelle Lage – Förderung bleibt verfügbar, aber nicht unbegrenzt

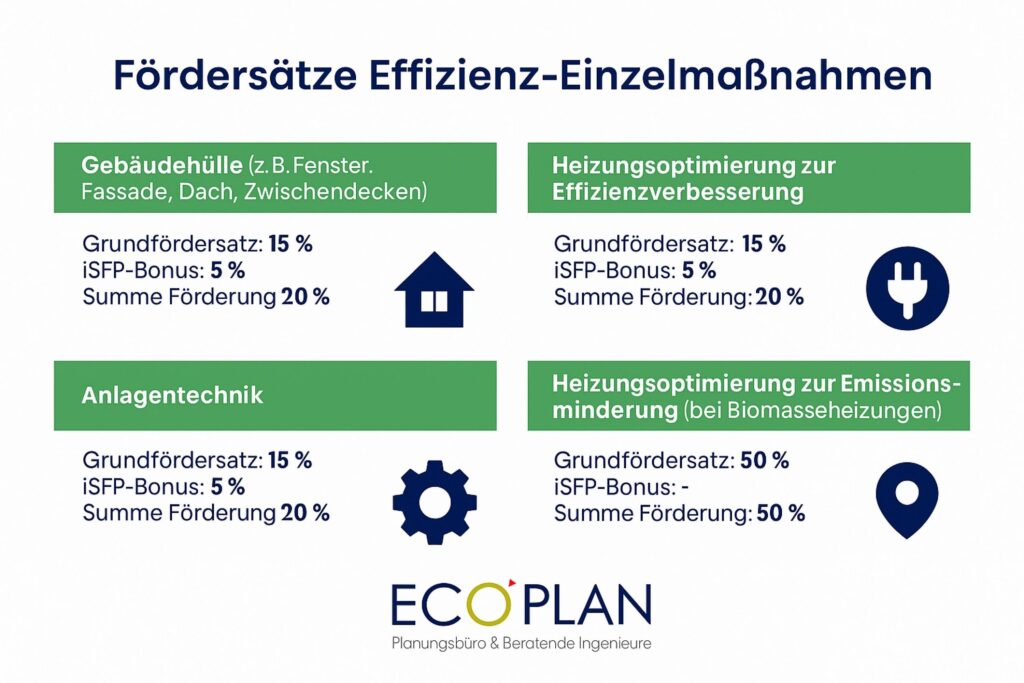

Trotz angespannter Haushaltslage und politischer Diskussionen rund um den Klimafonds bleiben zentrale Förderprogramme für energetische Sanierungen im Jahr 2025 bestehen. Eigentümer:innen können weiterhin Anträge für Einzelmaßnahmen wie den Heizungstausch, die Dämmung von Dach und Fassade oder den Einbau neuer Fenster stellen. Auch die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) wird gefördert – und ist zugleich ein strategisches Instrument, um Förderungen optimal auszuschöpfen.

Vor allem im Bereich der Heizungsmodernisierung gibt es weiterhin hohe Zuschüsse – zum Teil bis zu 70 % der Investitionskosten, wenn Effizienz- und Klimaboni genutzt werden können. Auch Dämmmaßnahmen bleiben förderfähig, mit 15 % Zuschuss oder sogar 20 % bei Umsetzung im Rahmen eines Sanierungsfahrplans.

Gleichzeitig wird deutlich: Die Mittel sind nicht unbegrenzt verfügbar. Wer wartet, läuft Gefahr, zu spät zu kommen – nicht, weil Programme verschwinden, sondern weil Budgets begrenzt sind. Umso wichtiger ist es, jetzt mit der Planung zu beginnen.

Die politische Perspektive – wie geht es nach der Wahl weiter?

Die Bundestagswahl im Herbst 2025 wird aller Voraussicht nach auch eine neue Richtung für die Gebäudeförderung mit sich bringen. Schon jetzt lassen sich in den Programmen der großen Parteien zentrale Themen erkennen, die das künftige Fördersystem beeinflussen dürften:

Zum einen steht eine Neujustierung der Förderstruktur im Raum. Statt vieler einzelner Programme mit komplexen Antragshürden könnten künftig stärker ganzheitliche Sanierungskonzepte im Vordergrund stehen – etwa die Förderung kompletter Effizienzhaus-Sanierungen oder quartiersbezogener Maßnahmen. Ziel ist es, mehr Wirkung pro Euro zu erzielen.

Zum anderen wird eine soziale Staffelung von Förderungen diskutiert. Haushalte mit geringerem Einkommen könnten künftig stärker entlastet werden, um auch ihnen die Umsetzung notwendiger Maßnahmen zu ermöglichen. Das könnte zu einer gerechteren Verteilung von Fördermitteln führen – und neue Chancen eröffnen.

Auch eine Vereinfachung der Antragsprozesse wird von vielen politischen Akteuren angestrebt. Digitalisierung, weniger Bürokratie und schnellere Bewilligungen sind Ziele, die in nahezu allen Wahlprogrammen Erwähnung finden. Davon würden besonders private Eigentümer:innen profitieren, die bisher oft von der Komplexität der Verfahren abgeschreckt wurden.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aktiv zu werden

Gerade in Zeiten politischer Veränderung zahlt sich Weitsicht aus. Wer heute handelt, stellt sicher, dass er auch morgen noch flexibel und förderfähig ist. Die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) beispielsweise ist nicht nur aktuell förderfähig, sondern voraussichtlich auch künftig Voraussetzung für viele Programme. Der iSFP ist damit das Fundament einer nachhaltigen und strategisch sinnvollen Gebäudesanierung.

Darüber hinaus können viele technische Vorbereitungen – etwa die Heizlastberechnung, Maßnahmen zur Wärmedämmung oder die hydraulische Optimierung der Heizungsanlage – bereits jetzt durchgeführt werden. Eine durchdachte technische Planung ist unabhängig von der jeweiligen Förderkulisse immer ein Gewinn: Sie senkt langfristig die Betriebskosten, erhöht den Wohnkomfort und steigert den Wert der Immobilie.

Nicht zuletzt gilt: Wer heute beginnt, kann flexibel reagieren, wenn neue Programme starten oder bestehende Budgets kurzfristig angepasst werden. Mit einem gut vorbereiteten Projekt lassen sich Anträge schnell und vollständig einreichen – ein klarer Vorteil in einer Förderlandschaft, in der Schnelligkeit zunehmend zählt.

ECOPLAN – Ihr Partner für strategische Sanierung

Bei ECOPLAN begleiten wir Eigentümerinnen und Eigentümer ganzheitlich durch den Prozess der energetischen Sanierung – von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung. Unser Anspruch ist es, Ihnen Sicherheit zu geben: fachlich, organisatorisch und wirtschaftlich.

Wir analysieren den energetischen Ist-Zustand Ihrer Immobilie, entwickeln realistische und wirtschaftlich sinnvolle Sanierungsfahrpläne und beraten Sie zu allen relevanten Förderprogrammen – auch über die Bundesmittel hinaus. Ob Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus oder Gewerbeimmobilie – wir schaffen Lösungen, die langfristig tragfähig sind.

Fazit – Sanieren 2025: mit Klarheit und Weitblick

Auch wenn sich die politischen Rahmenbedingungen verändern, bleibt die Richtung klar: Die energetische Sanierung ist eine der wichtigsten Stellschrauben für eine klimaneutrale Zukunft. Fördermittel stehen weiterhin zur Verfügung – und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch unter der neuen Bundesregierung weitere Programme geben.

Wer heute vorausschauend plant, sichert sich nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch langfristige Versorgungssicherheit, Komfort und Immobilienwert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den ersten Schritt zu machen – mit ECOPLAN als erfahrenem Partner an Ihrer Seite.

Am heutigen Tag nimmt die neue Bundesregierung ihre Arbeit auf. Im Zentrum ihrer politischen Agenda stehen zentrale Fragen rund um Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum und die Transformation des Baubestands. Das Thema Sanierung Koalitionsvertrag 2025 skizziert dabei eine Vielzahl an Maßnahmen, die besonders für Eigentümer von Bestandsimmobilien sowie Architekten und Ingenieure von Bedeutung sind.

In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die zentralen Inhalte des Koalitionsvertrags mit Fokus auf die Themen Förderung, gesetzliche Vorgaben, technische Standards und Finanzierung.

Reform der Förderprogramme: Mehr Klarheit und neue Anreize

Einer der zentralen Punkte im Koalitionsvertrag ist die umfassende Neustrukturierung der Förderlandschaft. Die bisherigen KfW-Programme sollen in zwei klar getrennte Linien überführt werden: eine für Neubauten und eine für Sanierung bzw. Modernisierung. Damit sollen Eigentümer und Planer leichter nachvollziehen können, welche Maßnahmen in welchem Rahmen unterstützt werden.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der temporären Wiederförderung des Effizienzhaus-55-Standards. Diese Maßnahme soll kurzfristig neue Anreize schaffen, um den Sanierungsstau im Bestand abzubauen und gleichzeitig die Bauwirtschaft zu stärken. Für Architekten und Ingenieure bedeutet dies eine wachsende Nachfrage nach energetischen Konzepten, die sich an aktuellen Standards orientieren, aber auch wirtschaftlich realisierbar bleiben.

Flexiblere gesetzliche Vorgaben: Technologieoffenheit und Quartiersansatz

Auch auf gesetzlicher Ebene sind wichtige Neuerungen geplant. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird reformiert. Ziel ist es, die Vorschriften flexibler und technologieoffener zu gestalten. Statt starrer Vorgaben sollen zukünftig CO2-Einsparungen als Steuerungsgröße im Zentrum stehen.

Dies ermöglicht Eigentümern mehr Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der Sanierungsstrategie. Besonders positiv ist die Abschaffung des sogenannten „Heizungsgesetzes“, das zuletzt für große Unsicherheit gesorgt hatte. Künftig können Lösungen gewählt werden, die zum Gebäude und zur Lage passen – von der Nahwärmeversorgung im Quartier bis zur individuellen Hybridlösung.

Der Quartiersansatz soll dabei eine stärkere Rolle spielen. Das heißt: Nicht mehr jedes einzelne Gebäude muss die energetischen Ziele erfüllen, sondern ein zusammenhängendes Stadt- oder Wohngebiet kann als Gesamteinheit betrachtet werden. Das bringt neue planerische Freiheiten für Stadtentwickler und Ingenieurbüros.

Technische Standards neu gedacht: Der Gebäudetyp E

Ein besonders innovativer Ansatz ist die Einführung des sogenannten „Gebäudetyps E“. Dabei handelt es sich um ein vereinfachtes Baukonzept mit reduzierten Baustandards. Ziel ist es, kostengünstigeres Bauen und Sanieren zu ermöglichen, ohne dabei die grundlegende Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu gefährden.

Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik sollen bei diesem Gebäudetyp nicht mehr automatisch als Mangel gelten, sofern eine fachlich nachvollziehbare und sichere Lösung vorliegt. Das ist ein Paradigmenwechsel, der nicht nur juristische Klarheit schaffen soll, sondern auch kreatives und kosteneffizientes Bauen unterstützt.

Zudem ist die Einrichtung einer unabhängigen Prüfstelle vorgesehen, die neue DIN-Normen auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen hin untersucht. Für Planer und Architekten bedeutet das eine Rückabwicklung unnötiger Vorschriften und ein Rückgewinn von Pragmatismus in der Bauplanung.

Finanzielle Unterstützung und neue Investitionsinstrumente

Auch bei der Finanzierung von Sanierungen setzt die neue Bundesregierung neue Impulse. Geplant ist ein Investitionsfonds für den Wohnungsbau, der durch öffentliche Garantien und privates Kapital gestützt wird.

Darüber hinaus werden eigenkapitalersetzende Instrumente geprüft, um die Finanzierung energetischer Sanierungen auch für Haushalte mit geringerer Eigenkapitaldecke zu ermöglichen. Staatliche Bürgschaften für Hypotheken sollen zusätzliche Sicherheit schaffen.

Für Eigentümer bedeutet das konkret: Die Hürden für Investitionen in die energetische Zukunft ihrer Immobilien werden deutlich gesenkt. Und für Architekten und Ingenieure entstehen neue Märkte und Chancen in der energetischen Fachplanung und Bauleitung.

Fazit

Die neue Bundesregierung hat ambitionierte Pläne für die Sanierung von Bestandsimmobilien. Förderprogramme werden klarer strukturiert, gesetzliche Vorgaben flexibler gestaltet, technische Standards pragmatisch neu gedacht und finanzielle Hürden abgebaut. Auch wenn aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre eine gewisse Skepsis sicherlich angebracht ist, so ist es dennoch positiv hervorzuheben, dass sich bereits im Koalitionsvertrag so intensiv mit dem Thema Bauen beschäftigt wurde.

Im Auftrag eines städtischen Bauherrn haben wir ein bestehendes Wohngebäude umfassend kernsaniert und durch einen Dachgeschossausbau erweitert. Insgesamt wurden 65 Bestandswohnungen modernisiert und 10 neue Wohneinheiten im Dachgeschoss geschaffen – energieeffizient und sozial verträglich vermietet.

Umfassende Kernsanierung für zukunftsfähigen Wohnraum

Unsere Sanierungsmaßnahmen bringen die Bestandswohnungen auf den neuesten Stand – sowohl energetisch als auch technisch. Durch den energetischen Teil der Sanierung sorgen wir für eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und erhöhen den Wohnkomfort für die zukünftigen Mieter.

Dachgeschossausbau: Wohnraum effizient nutzen

Durch den Ausbau des Dachgeschosses konnten wir 10 zusätzliche Wohnungen schaffen, ohne neue Flächen zu versiegeln. Die neuen Wohneinheiten bieten nicht nur einen atemberaubenden Blick über die Stadt, sondern sind auch optimal an die bestehende Gebäudestruktur angepasst – für eine harmonische Integration in den Bestand.

Sozial verträgliche Mieten für eine lebenswerte Stadt

Unser Fokus liegt auf der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der modernen Ansprüchen gerecht wird. Die Wohnungen werden sozialverträglich vermietet, um eine durchmischte und lebendige Nachbarschaft zu fördern.

Mit diesem Projekt setzen wir ein starkes Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung: Bestehenden Wohnraum modernisieren, ungenutzte Flächen aufwerten und soziale Verantwortung übernehmen. Wir freuen uns die Wohnungen Zeitnah an die Mieter zurückzugeben.

Wo wir schon beim Thema Dachaufstockung sind, auch diese gehen weiter bei uns. Aktuell werden die Fertigteile für eine neue Dachaufstockung geliefert. So entstehen neue, bezahlbare Wohnungen im Herzen Berlins.

Bei diesem Projekt wird die Substanz genutzt und mit einer Holzbetonverbunddecke erweitert. So können wir die bestehende Bausubstanz nutzen, um neuen Wohnraum zu schaffen. Im Zuge der Dachaufstockung wird das gesamte Objekt auch energetisch saniert, sowie die Stränge erneuert.

Dachaufstockungen sind ein wichtiges Tool, um den dringend benötigten Wohnraum in Berlin zu schaffen. Neben dem offensichtlichen Benefit von mehr Wohnraum bieten Dachaufstockungen auch weitere Vorteile, wie beispielsweise:

Durch Aufstockungen von Gebäuden kann die Bebauungsdichte erhöht werden, ohne neue Bauflächen erschließen zu müssen. Besonders in Ballungsgebieten wie Berlin, mit knappem Bauland, ein wichtiger Vorteil.

Da in der Regel kein neues Bauland gekauft werden muss, haben Aufstockungen üblicherweise auch einen Kostenvorteil gegenüber einem herkömmlichen Neubau.

Dachaufstockungen ermöglichen, bestehende Gebäude an aktuelle Wohnbedürfnisse anzupassen. Sie können auch dazu genutzt werden, bestehende Gebäude energetisch zu modernisieren und zu sanieren, indem beispielsweise Dämmungen oder Solaranlagen integriert werden.

Gemeinsam mit der GASAG und der Initiative faires Wohnen durften wir einen Vortrag über die „Zukunft Energie“ halten. Hierbei ging es um die Chancen, aber auch um die Herausforderungen, die im Gebäudesektor entstehen. Nach wie vor ist der Gebäudesektor hauptverantwortlich für enorme Mengen CO₂. Hier müssen gemeinsam Lösungen entwickelt werden müssen, um diesen zu reduzieren.

Die Herausforderungen des Gebäudesektors im Kontext der Energiewende

GASAG-Vorstand Matthias Trunk machte den Anfang und zeigte auf, wie die GASAG-Gruppe mit Geothermie, Rechenzentrum-Abwärme, Wärmepumpen und Photovoltaik den Weg zur Klimaneutralität ebnet. „Wir sind gerade im Übergang von der alten, fossilen Welt in die Neue, Regenerative“, verdeutlichte er. GASAG-Leuchtturmprojekte wie das Neue Gartenfeld, das Quartier Antonia oder das Behrensufer zeigen, was gegenwärtig in Sachen nachhaltiger Energieversorgung bereits möglich ist. „Diese Projekte machen mir persönlich riesig Spaß“, so Matthias Trunk. „Das ist die Zukunft und wir gehen sie heute schon an.“einen Überblick über die Herausforderungen, die der Gebäudesektor in Bezug auf den Klimawandel und die Energiewende zu bewältigen hat. Wir erfuhren, dass der Gebäudesektor für rund 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Die Gründe dafür sind vielfältig und umfassen unter anderem den hohen Bedarf an Heiz- und Kühlsystemen, die Verwendung von energieintensiven Baumaterialien und den Mangel an Energieeffizienzstandards in älteren Gebäuden.

Mögliche Lösungsansätze: Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Gebäudesektor

Im Anschluss wurden verschiedene Lösungsansätze vorgestellt, wie beispielsweise die Optimierung der Gebäudehülle, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Integration von Smart-Home-Technologien. Hierbei wurden konkrete Beispiele gegeben, wie Gebäude im Sinne der Nachhaltigkeit geplant und betrieben werden können. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Wärmepumpen und Batteriespeichern, um den Energiebedarf von Gebäuden zu reduzieren und die Energieversorgung zu dezentralisieren.

Wie wichtig der hydraulische Abgleich und die passende Leistungsdimensionierung für die längere Lebensdauer einer Wärmpumpe sind, verdeutlichte wiederum Florian Bieneck, ST Gebäudetechnik GmbH.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für die spannende und informative Diskussion. Bei Interesse an einer indivudellen Beratung wie der eigene Gebäudebestand optimiert werden soll, melden Sie sich gerne.

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Ingenieurbüros spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Berlins Zukunft, indem sie die Infrastruktur und Stadtentwicklung planen und umsetzen. Auch wir als ECOPLAN GmbH wollen unseren Beitragt dazu leisten. Neue Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkehrsknotenpunkte und öffentliche Räume sind essenziell, um die wachsende Bevölkerung zu unterstützen. Als Bauherr profitieren Sie von der Expertise erfahrener Ingenieure, die innovative und nachhaltige Lösungen bieten.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Ein weiterer Schwerpunkt der Ingenieurarbeit ist die Förderung von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in der Stadtentwicklung. Ingenieurbüros entwickeln umweltfreundliche Gebäude, die den CO2-Fußabdruck minimieren und gleichzeitig Kosten einsparen. Durch die Zusammenarbeit mit Ingenieuren können Bauherren sicherstellen, dass ihre Projekte sowohl umwelt- als auch wirtschaftlich nachhaltig sind.

Smart Cities und digitale Transformation

Die digitale Transformation und die Entwicklung von Smart Cities sind zentrale Elemente der Zukunft Berlins. Ingenieurbüros sind an vorderster Front bei der Implementierung moderner Technologien wie Internet der Dinge (IoT), Big Data und künstlicher Intelligenz (KI). Diese Technologien tragen dazu bei, den Lebensstandard zu erhöhen und den Ressourcenverbrauch zu optimieren.

Barrierefreiheit und Inklusion

Ingenieurbüros setzen sich dafür ein, barrierefreie und inklusive Umgebungen zu schaffen. Durch den Einsatz innovativer Planungs- und Bautechniken tragen sie dazu bei, dass alle Menschen unabhängig von Alter oder körperlichen Einschränkungen am städtischen Leben teilhaben können.

Zusammenarbeit und Teamarbeit

Erfolgreiche Ingenieurbüros zeichnen sich durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und Teamarbeit aus. Indem sie Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, entstehen innovative und ganzheitliche Lösungen für die komplexen Herausforderungen der Stadtentwicklung. Dieses Umfeld bietet auch großartige Karrieremöglichkeiten für neue Mitarbeiter, die sich in einem dynamischen und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld weiterentwickeln möchten.

Fazit

Die Rolle von Ingenieurbüros bei der Gestaltung von Berlins Zukunft ist von entscheidender Bedeutung. Sie tragen zur Schaffung einer nachhaltigen, inklusiven und digital vernetzten Stadt bei. Sowohl Bauherren als auch potenzielle Mitarbeiter profitieren von der Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Ingenieurbüros, die innovative Lösungen für die Herausforderungen von morgen bieten.

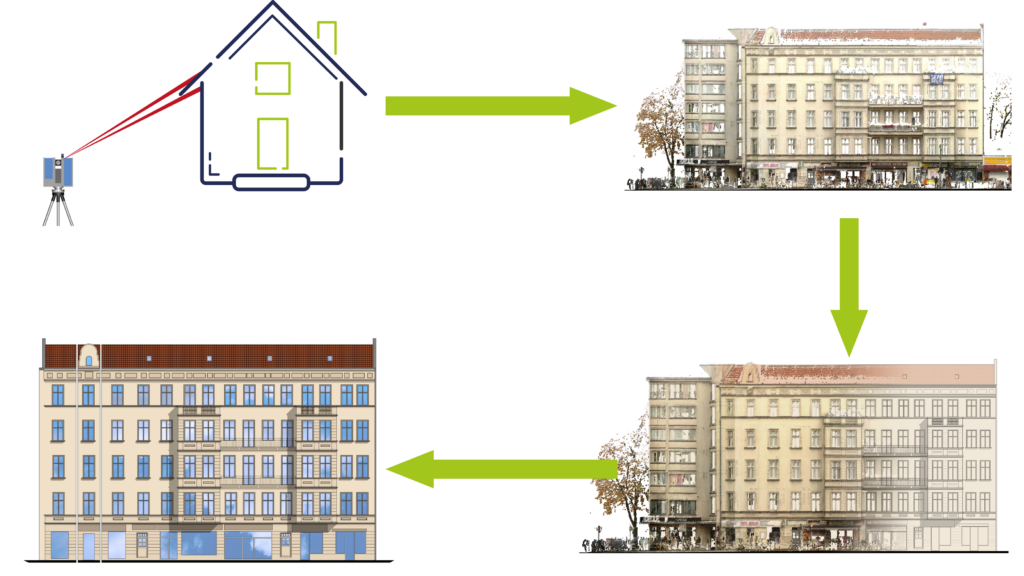

Als Generalplaner in Berlin sind wir als ECOPLAN GmbH stets auf der Suche nach neuen Technologien und Methoden, um unsere Arbeit effizienter und präziser zu gestalten. Eine Technologie, die uns in den letzten Jahren besonders begeistert hat, sind 3D-Laserscanner. Insbesondere der Faro Focus S hat uns in der Sanierung im Bestand überzeugt. In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen die Vorteile dieser Technologie näherbringen.

Was ist ein 3D-Laserscanner?

Ein 3D-Laserscanner ist ein Messgerät, das durch einen Laserstrahl die Oberfläche eines Objekts abtastet und daraus ein 3D-Modell erzeugt. Der Faro Focus S ist einer der fortschrittlichsten 3D-Laserscanner auf dem Markt und eignet sich besonders für die Sanierung im Bestand.

Vorteile von 3D-Laserscannern in der Sanierung im Bestand:

Präzise Vermessung

Die Sanierung im Bestand erfordert präzise Vermessungen, um eine genaue Planung und Umsetzung zu gewährleisten. Mit einem 3D-Laserscanner wie dem Faro Focus S können Gebäude und Räume schnell und genau vermessen werden. Dabei werden selbst komplexe Geometrien erfasst und als 3D-Modell dargestellt.

Zeitersparnis

Die Vermessung mit einem 3D-Laserscanner ist wesentlich schneller als herkömmliche Messmethoden. Es müssen keine manuellen Messungen durchgeführt werden, was Zeit und Aufwand spart. So können Projekte schneller umgesetzt werden, was sowohl für das Architekturbüro als auch für den Kunden von Vorteil ist.

Kosteneffizienz

Die Verwendung von 3D-Laserscannern kann auch zu Kosteneinsparungen führen. Durch die präzise Vermessung und die Möglichkeit, ein genaues 3D-Modell des Bestandsgebäudes zu erstellen, können Fehler bei der Planung vermieden werden. So müssen beispielsweise nicht unnötig Materialien bestellt oder Arbeitsstunden verschwendet werden.

Bessere Planungsmöglichkeiten

Ein genaues 3D-Modell des Bestandsgebäudes bietet dem Architekturbüro bessere Planungsmöglichkeiten. Es können verschiedene Szenarien durchgespielt und mögliche Probleme im Voraus erkannt werden. So kann die Planung effektiver und erfolgreicher gestaltet werden.

Fazit

Die Verwendung von 3D-Laserscannern wie dem Faro Focus S bietet viele Vorteile in der Sanierung im Bestand. Sie ermöglichen präzise Vermessungen, sparen Zeit und Kosten und bieten bessere Planungsmöglichkeiten.

udem kann die Verwendung von 3D-Laserscannern als attraktives Marketingtool genutzt werden, um Kunden von der Qualität und Präzision des Architekturbüros zu überzeugen. Wir sind stolz darauf, den Faro Focus S in unserem Architekturbüro in Berlin einzusetzen und können bestätigen, dass er uns in der Sanierung im Bestand wertvolle Dienste leistet.

Möchten Sie mehr über unsere Arbeit und unsere Verwendung von 3D-Laserscannern erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne und lassen Sie uns gemeinsam Ihr nächstes Sanierungsprojekt im Bestand angehen.

Als Generalplaner ist es für uns bei der ECOPLAN GmbH Planungsbüro und beratende Ingenieure von entscheidender Bedeutung, in der Lage zu sein, komplexe Bauprojekte effizient und effektiv zu planen und auszuführen. Dabei sind wir auf die Zusammenarbeit mehrerer Fachdisziplinen angewiesen, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, haben wir uns für die Verwendung von REVIT als bevorzugtes Tool für die Massenableitung und die Koordination der verschiedenen Gewerke entschieden.

Einer der wichtigsten Vorteile von REVIT besteht in seiner Fähigkeit, eine genaue Massenberechnung durchzuführen, ohne dass zusätzliche manuelle Berechnungen erforderlich sind. Dies ist besonders wichtig, wenn es darum geht, eine genaue Kostenschätzung für ein Projekt zu erstellen. Mit REVIT können wir die Materialmengen automatisch berechnen lassen, die für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Komponente erforderlich sind. Die automatisierte Massenberechnung spart uns wertvolle Zeit und reduziert das Risiko von Fehlern, was zu einer genauen und zuverlässigen Kostenschätzung führt.

Ein weiterer wichtiger Vorteil von REVIT liegt in der Koordination der verschiedenen Gewerke. Wie bereits erwähnt, ist die Zusammenarbeit mehrerer Fachdisziplinen entscheidend für den Erfolg eines Bauprojekts. REVIT ermöglicht es uns, eine integrierte Planungsumgebung zu schaffen, in der alle Disziplinen zusammenarbeiten können. Die Software ermöglicht es uns, Modelle zu erstellen, die alle Aspekte des Projekts abdecken, und stellt sicher, dass die verschiedenen Gewerke miteinander verbunden und koordiniert sind. Dadurch minimieren wir das Risiko von Konflikten und Verzögerungen und sorgen dafür, dass das Projekt reibungslos abläuft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von REVIT ist die Möglichkeit, eine 3D-Modellierung des Projekts zu erstellen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Kunden und anderen Projektbeteiligten eine klare Vorstellung davon zu geben, wie das endgültige Produkt aussehen wird. Mit dem 3D-Modell können wir Änderungen und Verbesserungen am Design vornehmen, bevor das Projekt umgesetzt wird, was Zeit und Kosten spart.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass REVIT ein unverzichtbares Tool für die ECOPLAN GmbH Planungsbüro und beratende Ingenieure ist. Es bietet uns die Möglichkeit, komplexe Bauprojekte effizient und effektiv zu planen und auszuführen, indem es uns eine automatisierte Massenberechnung und eine integrierte Planungsumgebung zur Verfügung stellt. Mit REVIT können wir sicherstellen, dass die verschiedenen Gewerke miteinander verbunden und koordiniert sind, was zu einem reibungslosen Projektverlauf führt.

Wir als ECOPLAN GmbH Planungsbüro und beratende Ingenieure legen viel Wert auf Nachhaltigkeit und den Einsatz erneuerbarer Energien in unseren Bauprojekten. Daher möchten wir heute mit Ihnen darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, ein Gebäude mit grüner Energie zu versorgen und welche Vor- und Nachteile diese Technologien bieten.

1. Photovoltaik

- Eine Möglichkeit, um ein Gebäude mit grüner Energie zu versorgen, ist die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Die Vorteile von Photovoltaik sind, dass es eine bewährte und zuverlässige Technologie ist, die Energie direkt aus der Sonne gewinnt. Außerdem benötigen die Module kaum Wartung und haben eine lange Lebensdauer. Ein Nachteil kann sein, dass es in Regionen mit wenig Sonnenlicht nicht so effektiv ist und dass es eine große Investition erfordert, um eine ausreichende Energieversorgung zu gewährleisten.

2. Windkraft

- Windkraft Windenergie kann auch zur Versorgung von Gebäuden genutzt werden. Ein Vorteil von Windkraft ist, dass es bei ausreichend Wind eine effektive Methode ist, um Energie zu erzeugen. Außerdem benötigt es keine direkte Sonneneinstrahlung und kann daher auch in Regionen mit weniger Sonnenstunden eingesetzt werden. Nachteile von Windenergie sind, dass es bei zu wenig oder zu viel Wind nicht effektiv ist und dass es bei kleineren Gebäuden aufgrund von Platz- und Genehmigungsbeschränkungen schwieriger ist, genügend Energie zu erzeugen.

3. Geothermie

- Geothermie Geothermie ist eine Technologie, die Wärme aus dem Boden nutzt, um ein Gebäude zu beheizen oder zu kühlen. Ein Vorteil von Geothermie ist, dass es eine konstante und zuverlässige Energiequelle ist, die unabhängig von Wetterbedingungen arbeitet. Ein Nachteil ist, dass es teuer sein kann, eine Geothermieanlage zu installieren und dass sie in Regionen mit ungünstigen Bodenbedingungen weniger effektiv ist.

4. Biomasse

- Biomasse Biomasse bezieht sich auf organische Materialien wie Holz, Pflanzenreste oder landwirtschaftliche Abfälle, die zur Energieerzeugung genutzt werden können. Ein Vorteil von Biomasse ist, dass es eine erneuerbare Energiequelle ist, die oft in ländlichen Gebieten leicht verfügbar ist. Ein Nachteil ist, dass die Verbrennung von Biomasse zur Luftverschmutzung beitragen kann und dass es je nach Material schwierig sein kann, eine ausreichende Menge zur Verfügung zu stellen.

5. Luft-Wärmepumpe

- Luft-Wärmepumpe Eine weitere Möglichkeit, um ein Gebäude mit grüner Energie zu versorgen, ist die Nutzung von Luft-Wärmepumpen. Hierbei wird die Wärme aus der Umgebungsluft genutzt, um das Gebäude zu beheizen oder zu kühlen. Ein Vorteil ist, dass die Installation vergleichsweise günstig ist und keine Erdbohrungen oder ähnliches notwendig sind. Nachteilig ist, dass die Effektiv jedoch stark von der Außentemperatur abhängig ist und dass sie weniger effektiv ist als andere Wärmepumpentechnologien wie Erdwärme oder Wasser-Wärmepumpen.

6. Eisspeicher

- Eisspeicher Eine noch recht neue Methode zur Energiegewinnung ist der Eisspeicher. Dabei wird überschüssige Energie in Form von Kälte in einen Wärmespeicher geleitet, der mit Wasser gefüllt ist. Wenn das Wasser gefriert, wird dabei Wärme abgegeben, die zur Beheizung des Gebäudes genutzt werden kann. Ein Vorteil des Eisspeichers ist, dass er im Vergleich zu anderen Speichertechnologien wie Batterien oder Wasserstoff sehr effektiv ist und keine Emissionen verursacht. Ein Nachteil ist jedoch, dass der Eisspeicher viel Platz benötigt und dass die Technologie noch nicht sehr weit verbreitet ist.

7. Wasserstoff

- Wasserstoff Eine weitere Möglichkeit, um ein Gebäude mit grüner Energie zu versorgen, ist der Einsatz von Wasserstoff. Wasserstoff wird durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen und kann als Brennstoff zur Wärmeerzeugung genutzt werden. Ein Vorteil von Wasserstoff ist, dass er sehr effizient ist und keine Emissionen verursacht. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Herstellung von Wasserstoff noch sehr teuer und energieintensiv ist und dass die Infrastruktur zur Wasserstoffversorgung noch nicht flächendeckend vorhanden ist.

Zusammenfassend gibt es viele Möglichkeiten, um ein Gebäude mit grüner Energie zu versorgen. Jede Technologie hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, die bei der Planung eines Bauprojekts berücksichtigt werden müssen. Wir als ECOPLAN GmbH Planungsbüro und beratende Ingenieure sind stets bemüht, die besten und nachhaltigsten Lösungen für unsere Kunden zu finden und freuen uns, Ihnen bei Ihren Projekten zur Seite zu stehen.